今年も6月に入り、体温が高い自分はすでに暑くて死にそう。もっと涼しげなヘルメットを!と言う心の叫びに負け、OGK KABUTOの最軽量ヘルメット『FLAIR(フレアー)』のS/Mサイズをゲット。

これまで使っていたのは同社のBC-Glosbe(ビーシー・グロッスベ)。以前記事を書いたZenard(ゼナード)の後に買って併用していた。Zenardは2018年で3年使ったことになるから、冬のうちに処分している(しかし使わないまでも比較用にとっておけば良かったなと後悔…)。

残ったBC-Glosbeは小ぶりで控えめなデザイン。これはZenardよりもさらに小さいので、頭がキノコにならなくて本当に良い。ただ、夏場は通気口が少なめで暑いから、自然とZenardになった。BC-Glosbeを買ったのも2016年で、これまただいぶ傷んでいるから、冬になる前に二代目の『BC-Glosbe II』に買い換えるつもり。

FLAIRを斜めから見たところ (c)Bisoh

FLAIRを斜めから見たところ (c)Bisoh

正面から (c)Bisoh

正面から (c)Bisoh 後頭部 (c)Bisoh

後頭部 (c)Bisoh

左側頭部 (c)Bisoh

左側頭部 (c)Bisoh 右側頭部 (c)Bisoh

右側頭部 (c)Bisoh

頭頂から (c)Bisoh

頭頂から (c)Bisoh 内側はこんな感じ (c)Bisoh

内側はこんな感じ (c)Bisoh

Zenardも昔のヘルメットに比べたら小ぶりだったけれど、購入当時はマットブラックがなく、ツヤありブラックでギラつき強め、形もツンツン。レースもトレーニングもしなくなった今の自分には派手すぎるなと思ってしまって、次第に被る頻度が減っていった。通気性は素晴らしかった。

その点FLAIRは、レース向けでもツンツン度合いがマイルドになっている所が好感を持てた。マットブラックもあり、落ち着いた雰囲気を出せる。以前BC-Glosbeを買った時も同じ理由。

FLAIRは2種類のパッドと2種類のアジャスターが付属している。パッドはノーマルインナーパッドと虫除け網付きのA.I.ネット、アジャスターはOGK KABUTOでは定番のXF-7と軽量のSLW-1。その中のSLW-1アジャスター+ノーマルインナーパッドを組み合わせると、S/Mサイズは「170g」と驚異的な軽さになる。海外ブランドで2019年6月現在、ここまで軽量なヘルメットはないと思うんだけど、どうだろうか。

FLAIRの付属品。SLW-1アジャスター、取扱説明書等、A.I.ネットインナーパッド (c)Bisoh

FLAIRの付属品。SLW-1アジャスター、取扱説明書等、A.I.ネットインナーパッド (c)Bisoh 中央のダイヤルで締め具合を一発調整出来るXF-7アジャスターが標準装備 (c)Bisoh

中央のダイヤルで締め具合を一発調整出来るXF-7アジャスターが標準装備 (c)Bisoh

頭部への虫の飛び込みを防ぐA.I.ネットインナーパッド (c)Bisoh

頭部への虫の飛び込みを防ぐA.I.ネットインナーパッド (c)Bisoh 軽量化を目指して開発されたSLW-1アジャスター (c)Bisoh

軽量化を目指して開発されたSLW-1アジャスター (c)Bisoh

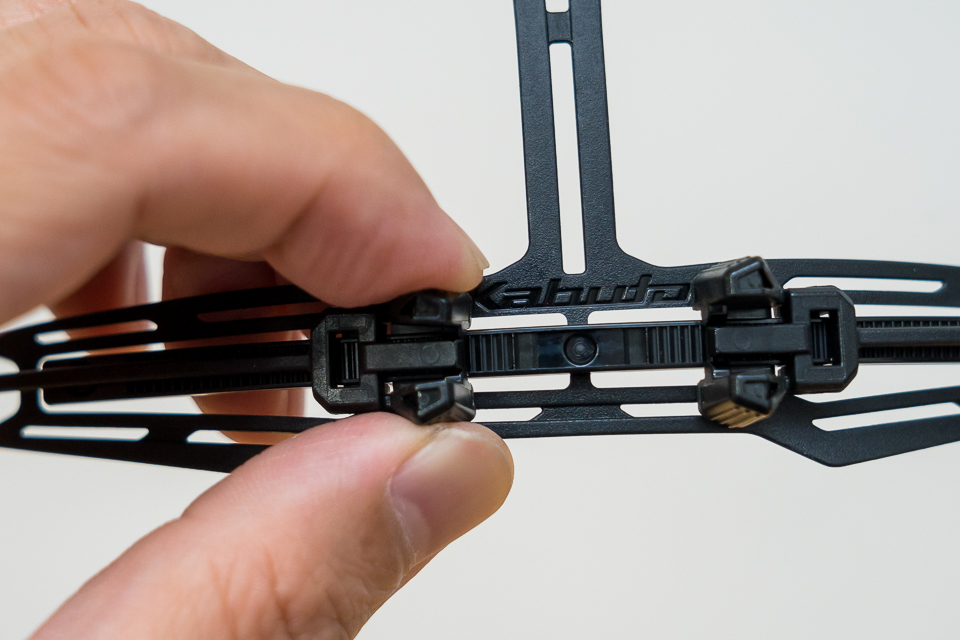

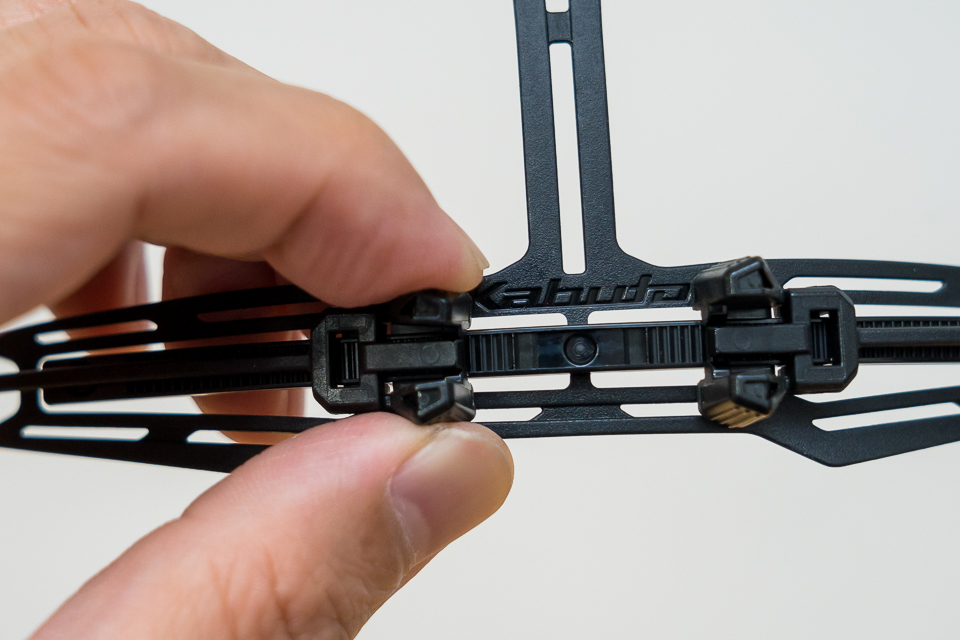

SLW-1アジャスターは、調整可能なタイラップと言った雰囲気 (c)Bisoh

SLW-1アジャスターは、調整可能なタイラップと言った雰囲気 (c)Bisoh SLW-1アジャスターを調整するには、つまみを押し込みながら留め具をスライドさせる (c)Bisoh

SLW-1アジャスターを調整するには、つまみを押し込みながら留め具をスライドさせる (c)Bisoh

ヘルメット本体も通気性を確保しながら極限まで軽量化を図っており、カバーシェルは他製品なら完全に覆っているような部分にも穴が開けられ、そこから内側の発泡樹脂が覗く構造。あご紐もアジャスターを廃して軽量化している。-6gくらいらしいけど、もうここまでくると職人魂の結晶としか言いようがない。ブラボー。

被ったところ、あご紐は特に耳に当たらず丁度いい長さだった。でもこれは個人差ある。必ず買う前に被ってみることをお勧めする。

この他にも軽量化だけにとどまらない細かな改良がなされている。ヘルメット前面の先端がZenardよりもカットされ、上目遣いになるような顔の角度でも前方を見やすくなった点もその1つ。

JCF公認ステッカーが右側頭部に貼られている (c)Bisoh

JCF公認ステッカーが右側頭部に貼られている (c)Bisoh 先端は見上げ目線でも見やすいように斜めカットされ、出っ張りが抑えられている (c)Bisoh

先端は見上げ目線でも見やすいように斜めカットされ、出っ張りが抑えられている (c)Bisoh

ZENARDよりツンツン度合いが減った後部 (c)Bisoh

ZENARDよりツンツン度合いが減った後部 (c)Bisoh 軽量化のため外側のシェルは必要最低限になっている感じ (c)Bisoh

軽量化のため外側のシェルは必要最低限になっている感じ (c)Bisoh

あご紐はアジャスターがなくなり、縫い合わせてある (c)Bisoh

あご紐はアジャスターがなくなり、縫い合わせてある (c)Bisoh

ノーマルインナーパッドを装着した状態の内側 (c)Bisoh

ノーマルインナーパッドを装着した状態の内側 (c)Bisoh

ノーマルインナーパッドのパーツは6つあり、全て同形状 (c)Bisoh

ノーマルインナーパッドのパーツは6つあり、全て同形状 (c)Bisoh SLW-1アジャスターへのあご紐の通し方はこんな感じでいいと思う (c)Bisoh

SLW-1アジャスターへのあご紐の通し方はこんな感じでいいと思う (c)Bisoh

この2種類のパッドの交換を行うには、フロントパッドとアジャスターの付け根を外す必要がある。A.I.ネットをこれらの間に挟む形になるからだ。ZenardとBC-Glosbeはパッドは全てベルクロでの脱着だったから、交換や調整は楽だった。FLAIRは、フロントパッドが樹脂製のポッチでバチっとヘルメットにある赤い穴に嵌っているので、まずはこれを外していかねばならない。アジャスターの付け根も同様。

写真で見ていく方が話が早いので、あとは写真でどうぞ。

1. 各部のパッドを外した後、フロントパッドを外し、アジャスターの付け根も外す (c)Bisoh

1. 各部のパッドを外した後、フロントパッドを外し、アジャスターの付け根も外す (c)Bisoh 2. A.I.ネットを仮留め (c)Bisoh

2. A.I.ネットを仮留め (c)Bisoh

3. はじめにフロントパッドの内側をはめ込むと、A.I.ネットの位置を調整しやすい (c)Bisoh

3. はじめにフロントパッドの内側をはめ込むと、A.I.ネットの位置を調整しやすい (c)Bisoh 4. 次にフロントパッドの外側の穴を合わせてはめ込む (c)Bisoh

4. 次にフロントパッドの外側の穴を合わせてはめ込む (c)Bisoh

5. アジャスターの付け根をはめ込む。ここはA.I.ネットの穴が線状になっており、位置を合わせやすくなっている (c)Bisoh

5. アジャスターの付け根をはめ込む。ここはA.I.ネットの穴が線状になっており、位置を合わせやすくなっている (c)Bisoh 6. 最後に上部や側部のベルクロで張り具合を調整してA.I.ネットの装着完了 (c)Bisoh

6. 最後に上部や側部のベルクロで張り具合を調整してA.I.ネットの装着完了 (c)Bisoh

さて、面倒とは書いたけれど、それは作業性の問題で、もちろんFLAIRのこの固定方式にはちゃんとメリットがある。フロントパッド自体に樹脂のライナーが入り、厚みと剛性が増している事が1つ。さらにパッドがこのライナーによってヘルメットと違う曲面=頭に沿う形を描くようになっていて、前頭部をパッド全面で支えてくれてる感じがZenardやBC-Glosbeよりも大きくなっている。なので個人の感想としては、被り心地の良さはFLAIRの方が上。

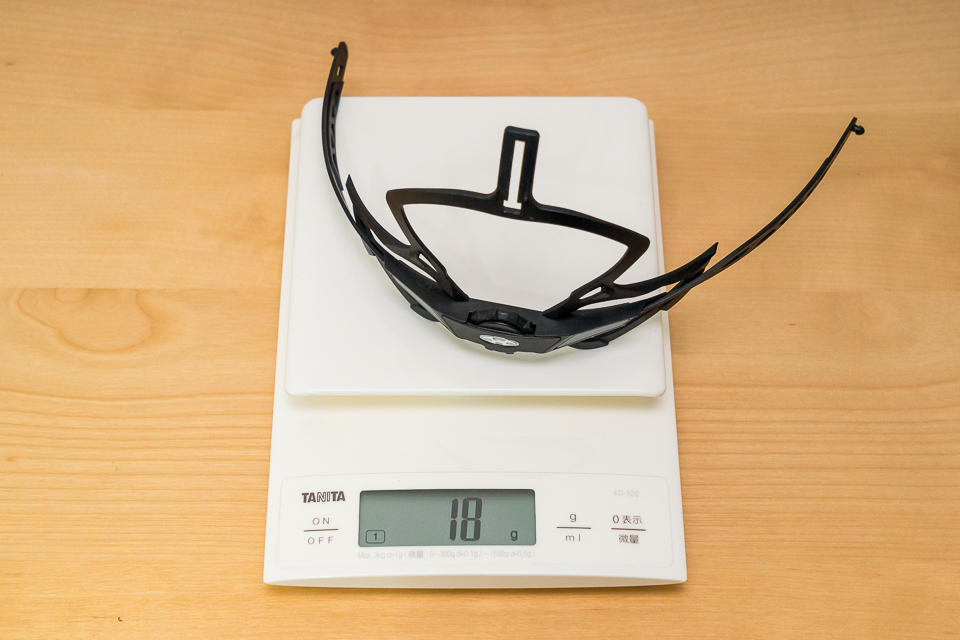

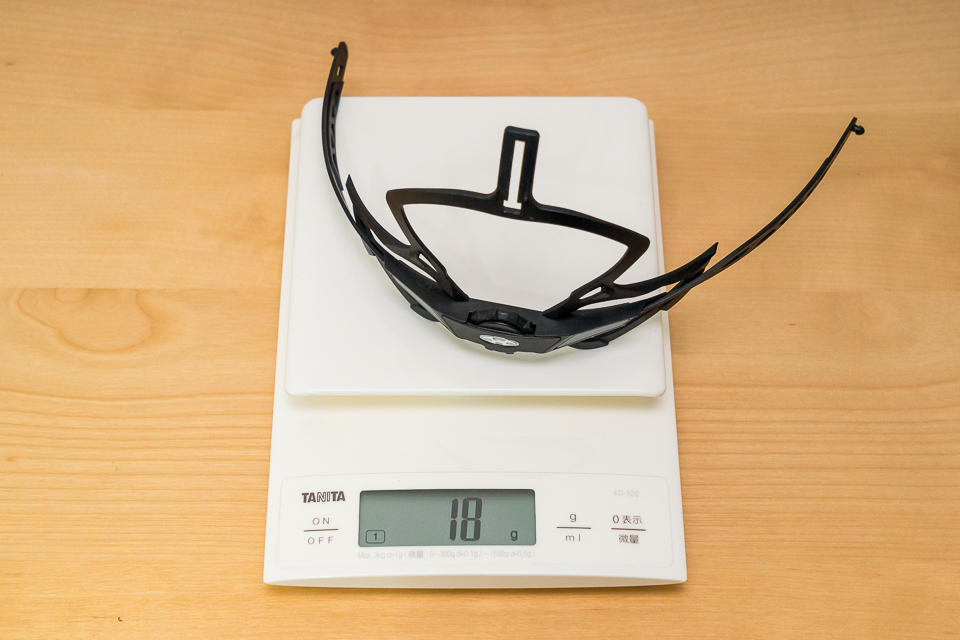

XF-7アジャスターの重さは18g (c)Bisoh

XF-7アジャスターの重さは18g (c)Bisoh SLW-1アジャスターは6g (c)Bisoh

SLW-1アジャスターは6g (c)Bisoh

最軽量はSLW-1アジャスター+ノーマルインナーパッドの組み合わせで、S/Mサイズの公称値は170g。個体差はどうしても出るから、数グラムは違って当然の世界ではあるけど、果たしてうちのFLAIRの実測値はいかに?

まずはXF-7アジャスターとA.I.ネットの組み合わせ。これが一番重くて189g。いやでもすでに200g切ってるし、もうこれでいいかと言う気にもなりかける。ただしA.I.ネットは暑いと蒸れやすいから、夏に向けてはキツい。

2パターン目、軽量アジャスターのSLW-1と重いインナーパッドのA.I.ネット。これを組み合わせると178g。180gを切った。しかしこれだとXF-7とSLW-1との差が-11gとなるからアジャスター単体で測った時(-12g)と誤差が1gある。まあ重量計の中での四捨五入とかそういう関係で出たものかなとは思う。気にしない。

一番重いXF-7アジャスターとA.I.ネットの組み合わせで189g。すでに200g切ってる (c)Bisoh

一番重いXF-7アジャスターとA.I.ネットの組み合わせで189g。すでに200g切ってる (c)Bisoh SLW-1アジャスターとA.I.ネットで178g (c)Bisoh

SLW-1アジャスターとA.I.ネットで178g (c)Bisoh

SLW-1アジャスターとノーマルインナーパッドで172g。最軽量の組み合わせ (c)Bisoh

SLW-1アジャスターとノーマルインナーパッドで172g。最軽量の組み合わせ (c)Bisoh XF-7アジャスターとノーマルインナーパッドの組み合わせは184gとなった (c)Bisoh

XF-7アジャスターとノーマルインナーパッドの組み合わせは184gとなった (c)Bisoh

そして、SLW-1アジャスターとノーマルインナーパッドと言う最軽量の組み合わせで172g。公称値と誤差2g。全く問題ございません。でもこの組み合わせで自分が使う事はほぼないかな。SLW-1は調整が左右別々となって少々手間だからね。

最後にXF-7アジャスターとノーマルインナーパッドの組み合わせ。これは184g。十分すぎる軽さでアジャストしやすくて涼しい。自分が使うパターンはこれ。

長くなったのでまずはこんなところ。次回は今手元にあるBC-GlosbeとFLAIRとを写真で比較してみる。

OGK KABUTOの軽量ヘルメット『FLAIR』。どの組み合わせでも軽いことは間違いなし (c)Bisoh

OGK KABUTOの軽量ヘルメット『FLAIR』。どの組み合わせでも軽いことは間違いなし (c)Bisoh

これまで使っていたのは同社のBC-Glosbe(ビーシー・グロッスベ)。以前記事を書いたZenard(ゼナード)の後に買って併用していた。Zenardは2018年で3年使ったことになるから、冬のうちに処分している(しかし使わないまでも比較用にとっておけば良かったなと後悔…)。

残ったBC-Glosbeは小ぶりで控えめなデザイン。これはZenardよりもさらに小さいので、頭がキノコにならなくて本当に良い。ただ、夏場は通気口が少なめで暑いから、自然とZenardになった。BC-Glosbeを買ったのも2016年で、これまただいぶ傷んでいるから、冬になる前に二代目の『BC-Glosbe II』に買い換えるつもり。

FLAIRを斜めから見たところ (c)Bisoh

FLAIRを斜めから見たところ (c)Bisoh 正面から (c)Bisoh

正面から (c)Bisoh 後頭部 (c)Bisoh

後頭部 (c)Bisoh 左側頭部 (c)Bisoh

左側頭部 (c)Bisoh 右側頭部 (c)Bisoh

右側頭部 (c)Bisoh 頭頂から (c)Bisoh

頭頂から (c)Bisoh 内側はこんな感じ (c)Bisoh

内側はこんな感じ (c)BisohZenardも昔のヘルメットに比べたら小ぶりだったけれど、購入当時はマットブラックがなく、ツヤありブラックでギラつき強め、形もツンツン。レースもトレーニングもしなくなった今の自分には派手すぎるなと思ってしまって、次第に被る頻度が減っていった。通気性は素晴らしかった。

その点FLAIRは、レース向けでもツンツン度合いがマイルドになっている所が好感を持てた。マットブラックもあり、落ち着いた雰囲気を出せる。以前BC-Glosbeを買った時も同じ理由。

FLAIRは2種類のパッドと2種類のアジャスターが付属している。パッドはノーマルインナーパッドと虫除け網付きのA.I.ネット、アジャスターはOGK KABUTOでは定番のXF-7と軽量のSLW-1。その中のSLW-1アジャスター+ノーマルインナーパッドを組み合わせると、S/Mサイズは「170g」と驚異的な軽さになる。海外ブランドで2019年6月現在、ここまで軽量なヘルメットはないと思うんだけど、どうだろうか。

FLAIRの付属品。SLW-1アジャスター、取扱説明書等、A.I.ネットインナーパッド (c)Bisoh

FLAIRの付属品。SLW-1アジャスター、取扱説明書等、A.I.ネットインナーパッド (c)Bisoh 中央のダイヤルで締め具合を一発調整出来るXF-7アジャスターが標準装備 (c)Bisoh

中央のダイヤルで締め具合を一発調整出来るXF-7アジャスターが標準装備 (c)Bisoh 頭部への虫の飛び込みを防ぐA.I.ネットインナーパッド (c)Bisoh

頭部への虫の飛び込みを防ぐA.I.ネットインナーパッド (c)Bisoh 軽量化を目指して開発されたSLW-1アジャスター (c)Bisoh

軽量化を目指して開発されたSLW-1アジャスター (c)Bisoh SLW-1アジャスターは、調整可能なタイラップと言った雰囲気 (c)Bisoh

SLW-1アジャスターは、調整可能なタイラップと言った雰囲気 (c)Bisoh SLW-1アジャスターを調整するには、つまみを押し込みながら留め具をスライドさせる (c)Bisoh

SLW-1アジャスターを調整するには、つまみを押し込みながら留め具をスライドさせる (c)Bisohヘルメット本体も通気性を確保しながら極限まで軽量化を図っており、カバーシェルは他製品なら完全に覆っているような部分にも穴が開けられ、そこから内側の発泡樹脂が覗く構造。あご紐もアジャスターを廃して軽量化している。-6gくらいらしいけど、もうここまでくると職人魂の結晶としか言いようがない。ブラボー。

被ったところ、あご紐は特に耳に当たらず丁度いい長さだった。でもこれは個人差ある。必ず買う前に被ってみることをお勧めする。

この他にも軽量化だけにとどまらない細かな改良がなされている。ヘルメット前面の先端がZenardよりもカットされ、上目遣いになるような顔の角度でも前方を見やすくなった点もその1つ。

JCF公認ステッカーが右側頭部に貼られている (c)Bisoh

JCF公認ステッカーが右側頭部に貼られている (c)Bisoh 先端は見上げ目線でも見やすいように斜めカットされ、出っ張りが抑えられている (c)Bisoh

先端は見上げ目線でも見やすいように斜めカットされ、出っ張りが抑えられている (c)Bisoh ZENARDよりツンツン度合いが減った後部 (c)Bisoh

ZENARDよりツンツン度合いが減った後部 (c)Bisoh 軽量化のため外側のシェルは必要最低限になっている感じ (c)Bisoh

軽量化のため外側のシェルは必要最低限になっている感じ (c)Bisoh あご紐はアジャスターがなくなり、縫い合わせてある (c)Bisoh

あご紐はアジャスターがなくなり、縫い合わせてある (c)Bisohインナーパッドの交換は少し面倒だけど、被り心地はグッド

パッドはヘルメットのラインに沿って取り付けるノーマルインナーパッドと、虫除け網のついたA.I.ネットが付属している。この2つを交換しようとするとちょっと面倒だと言うことがわかったので、自己流ではあるけれど、参考までに手順を紹介しておこうかなと。 ノーマルインナーパッドを装着した状態の内側 (c)Bisoh

ノーマルインナーパッドを装着した状態の内側 (c)Bisoh ノーマルインナーパッドのパーツは6つあり、全て同形状 (c)Bisoh

ノーマルインナーパッドのパーツは6つあり、全て同形状 (c)Bisoh SLW-1アジャスターへのあご紐の通し方はこんな感じでいいと思う (c)Bisoh

SLW-1アジャスターへのあご紐の通し方はこんな感じでいいと思う (c)Bisohこの2種類のパッドの交換を行うには、フロントパッドとアジャスターの付け根を外す必要がある。A.I.ネットをこれらの間に挟む形になるからだ。ZenardとBC-Glosbeはパッドは全てベルクロでの脱着だったから、交換や調整は楽だった。FLAIRは、フロントパッドが樹脂製のポッチでバチっとヘルメットにある赤い穴に嵌っているので、まずはこれを外していかねばならない。アジャスターの付け根も同様。

写真で見ていく方が話が早いので、あとは写真でどうぞ。

1. 各部のパッドを外した後、フロントパッドを外し、アジャスターの付け根も外す (c)Bisoh

1. 各部のパッドを外した後、フロントパッドを外し、アジャスターの付け根も外す (c)Bisoh 2. A.I.ネットを仮留め (c)Bisoh

2. A.I.ネットを仮留め (c)Bisoh 3. はじめにフロントパッドの内側をはめ込むと、A.I.ネットの位置を調整しやすい (c)Bisoh

3. はじめにフロントパッドの内側をはめ込むと、A.I.ネットの位置を調整しやすい (c)Bisoh 4. 次にフロントパッドの外側の穴を合わせてはめ込む (c)Bisoh

4. 次にフロントパッドの外側の穴を合わせてはめ込む (c)Bisoh 5. アジャスターの付け根をはめ込む。ここはA.I.ネットの穴が線状になっており、位置を合わせやすくなっている (c)Bisoh

5. アジャスターの付け根をはめ込む。ここはA.I.ネットの穴が線状になっており、位置を合わせやすくなっている (c)Bisoh 6. 最後に上部や側部のベルクロで張り具合を調整してA.I.ネットの装着完了 (c)Bisoh

6. 最後に上部や側部のベルクロで張り具合を調整してA.I.ネットの装着完了 (c)Bisohさて、面倒とは書いたけれど、それは作業性の問題で、もちろんFLAIRのこの固定方式にはちゃんとメリットがある。フロントパッド自体に樹脂のライナーが入り、厚みと剛性が増している事が1つ。さらにパッドがこのライナーによってヘルメットと違う曲面=頭に沿う形を描くようになっていて、前頭部をパッド全面で支えてくれてる感じがZenardやBC-Glosbeよりも大きくなっている。なので個人の感想としては、被り心地の良さはFLAIRの方が上。

パーツの組み合わせごとのヘルメット重量はいかに?

まずはじめに、アジャスターの実測重量はXF-7が18g、SLW-1が6gと12gの差が出た。パッドは測り忘れたので数値なし。たいへん申し訳なく…。そんなわけだけど、パーツの組み合わせ別ヘルメット全体重量の比較へゴー。 XF-7アジャスターの重さは18g (c)Bisoh

XF-7アジャスターの重さは18g (c)Bisoh SLW-1アジャスターは6g (c)Bisoh

SLW-1アジャスターは6g (c)Bisoh最軽量はSLW-1アジャスター+ノーマルインナーパッドの組み合わせで、S/Mサイズの公称値は170g。個体差はどうしても出るから、数グラムは違って当然の世界ではあるけど、果たしてうちのFLAIRの実測値はいかに?

まずはXF-7アジャスターとA.I.ネットの組み合わせ。これが一番重くて189g。いやでもすでに200g切ってるし、もうこれでいいかと言う気にもなりかける。ただしA.I.ネットは暑いと蒸れやすいから、夏に向けてはキツい。

2パターン目、軽量アジャスターのSLW-1と重いインナーパッドのA.I.ネット。これを組み合わせると178g。180gを切った。しかしこれだとXF-7とSLW-1との差が-11gとなるからアジャスター単体で測った時(-12g)と誤差が1gある。まあ重量計の中での四捨五入とかそういう関係で出たものかなとは思う。気にしない。

一番重いXF-7アジャスターとA.I.ネットの組み合わせで189g。すでに200g切ってる (c)Bisoh

一番重いXF-7アジャスターとA.I.ネットの組み合わせで189g。すでに200g切ってる (c)Bisoh SLW-1アジャスターとA.I.ネットで178g (c)Bisoh

SLW-1アジャスターとA.I.ネットで178g (c)Bisoh SLW-1アジャスターとノーマルインナーパッドで172g。最軽量の組み合わせ (c)Bisoh

SLW-1アジャスターとノーマルインナーパッドで172g。最軽量の組み合わせ (c)Bisoh XF-7アジャスターとノーマルインナーパッドの組み合わせは184gとなった (c)Bisoh

XF-7アジャスターとノーマルインナーパッドの組み合わせは184gとなった (c)Bisohそして、SLW-1アジャスターとノーマルインナーパッドと言う最軽量の組み合わせで172g。公称値と誤差2g。全く問題ございません。でもこの組み合わせで自分が使う事はほぼないかな。SLW-1は調整が左右別々となって少々手間だからね。

最後にXF-7アジャスターとノーマルインナーパッドの組み合わせ。これは184g。十分すぎる軽さでアジャストしやすくて涼しい。自分が使うパターンはこれ。

長くなったのでまずはこんなところ。次回は今手元にあるBC-GlosbeとFLAIRとを写真で比較してみる。

OGK KABUTOの軽量ヘルメット『FLAIR』。どの組み合わせでも軽いことは間違いなし (c)Bisoh

OGK KABUTOの軽量ヘルメット『FLAIR』。どの組み合わせでも軽いことは間違いなし (c)BisohAmazon