先日、FDX68用に外付け5.25インチFDDを制作したので、その記録をまとめてみた。この企画の目的は、すでにヨレヨレなX68000内蔵FDDの消耗を出来るだけ避け、より気楽かつ気軽にフロッピーディスク内のデータを保護(ダンプ)出来るようにすること。

制作にあたり用意したケースやFDD、塗料などは以下の通り(リンクがあるものはAmazonの各商品ページが開きます)。

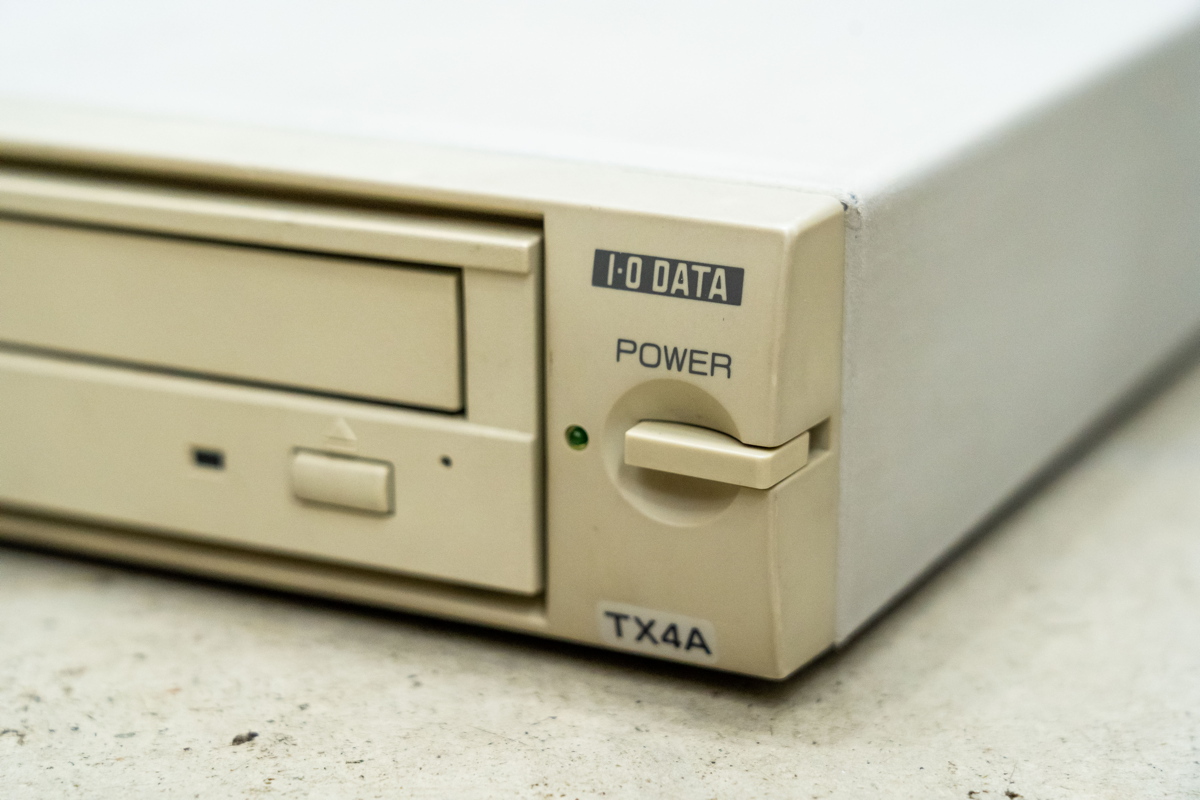

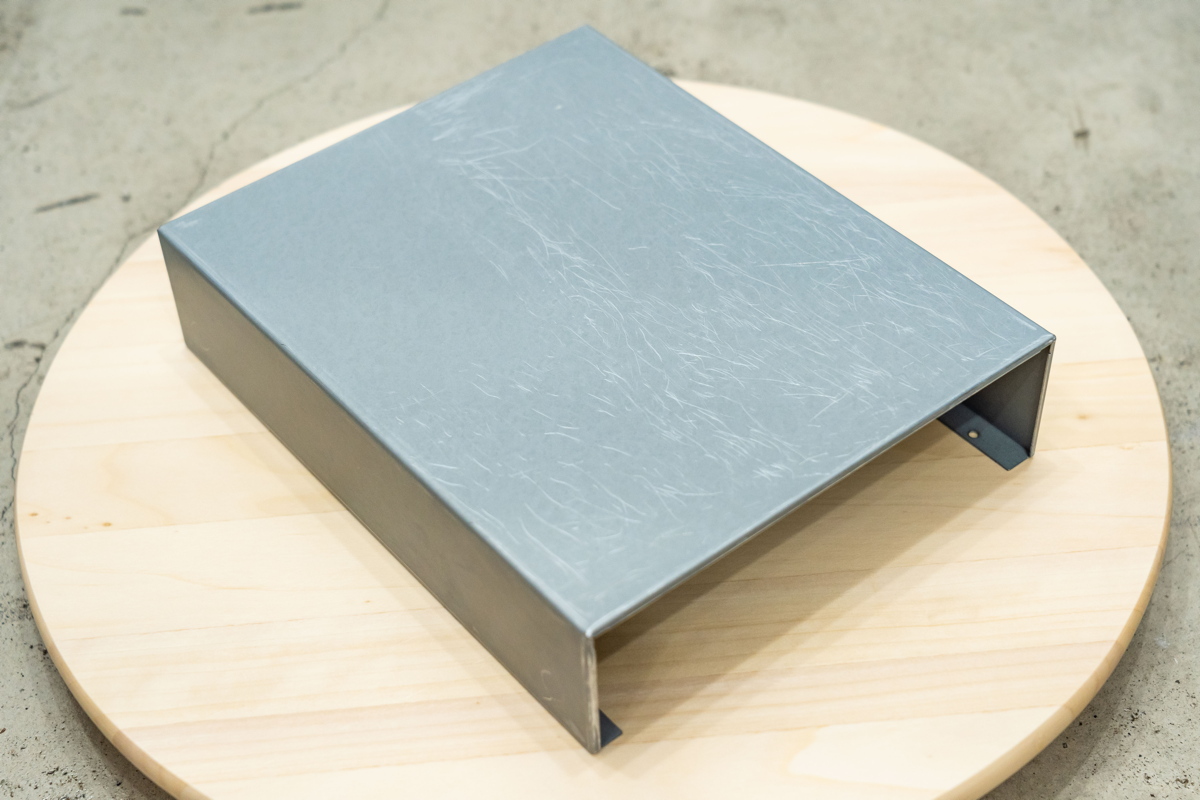

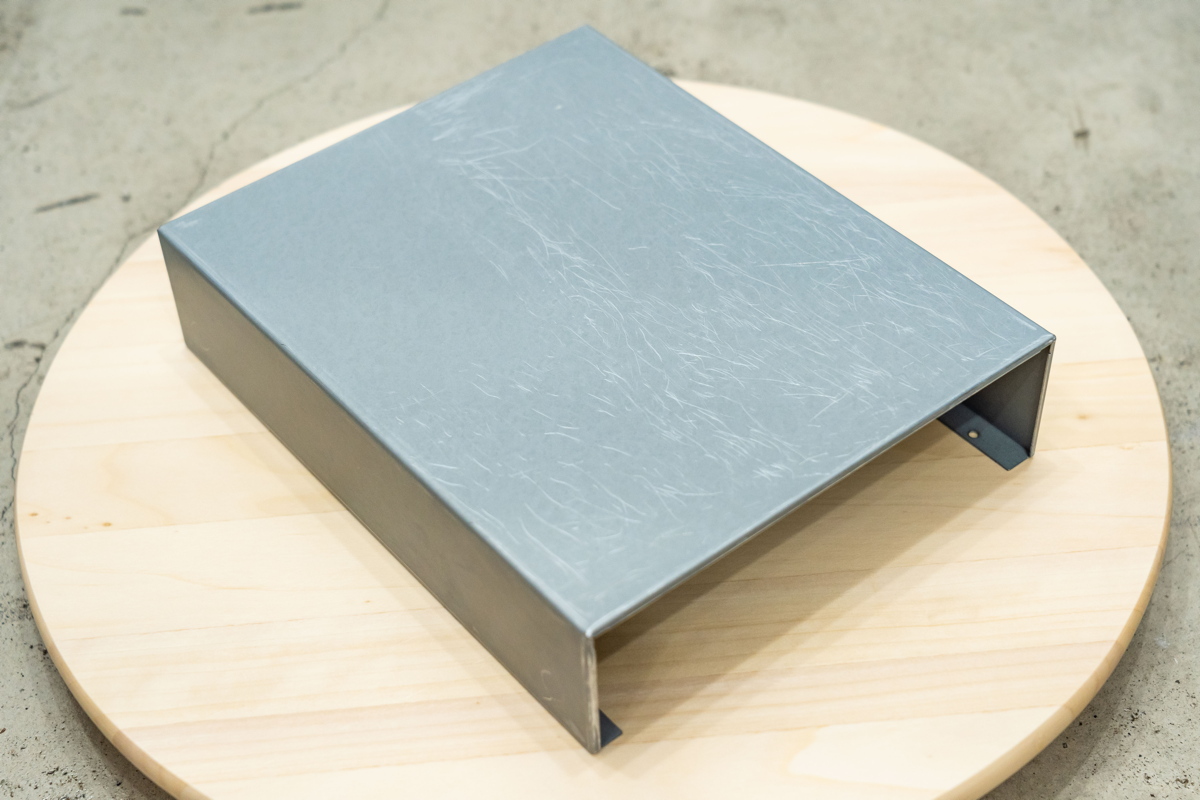

5.25インチFDD用ケースとして用意したIODATA製『CDG-TX4A』 (c)Hosoda Bisoh

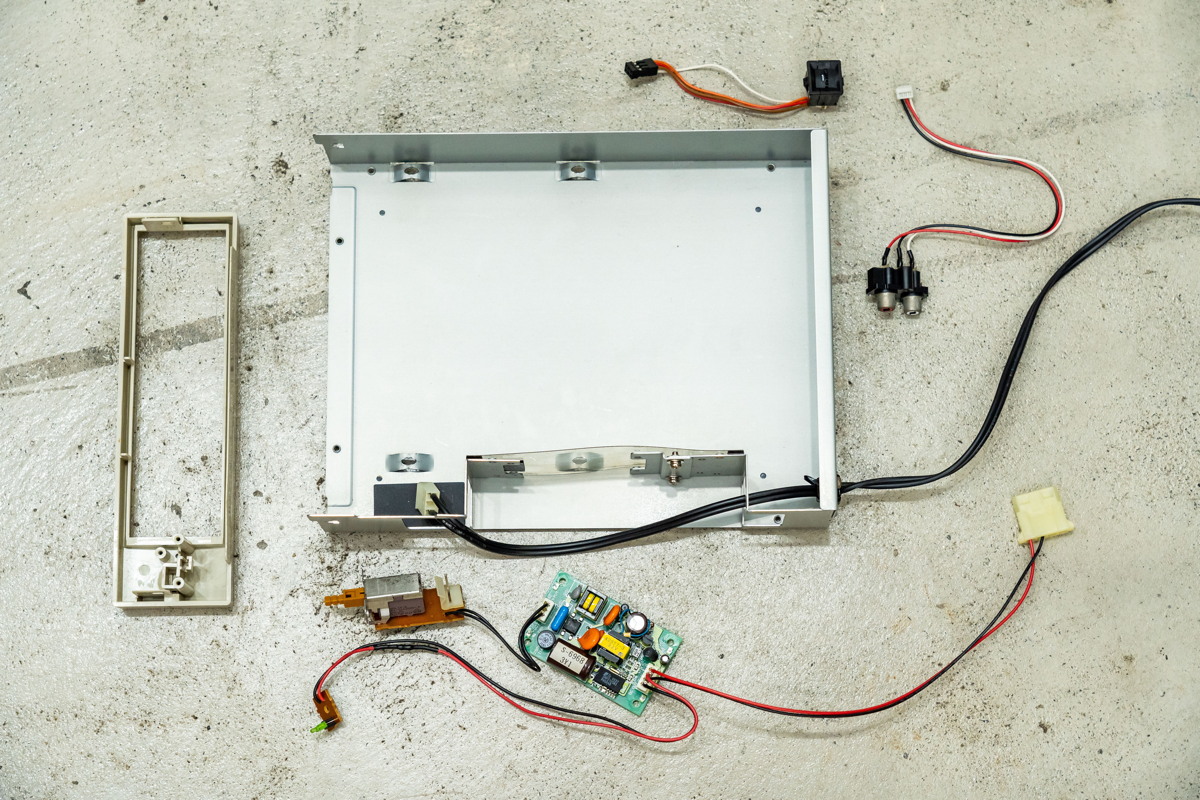

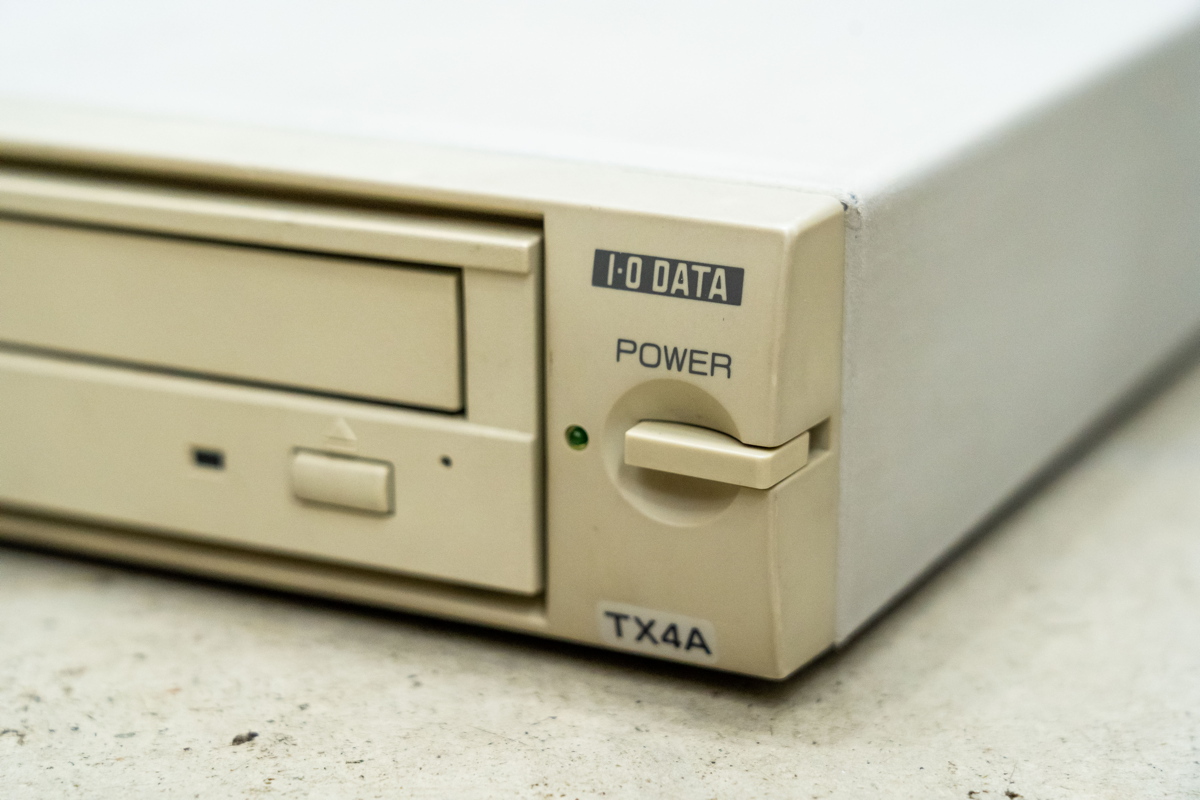

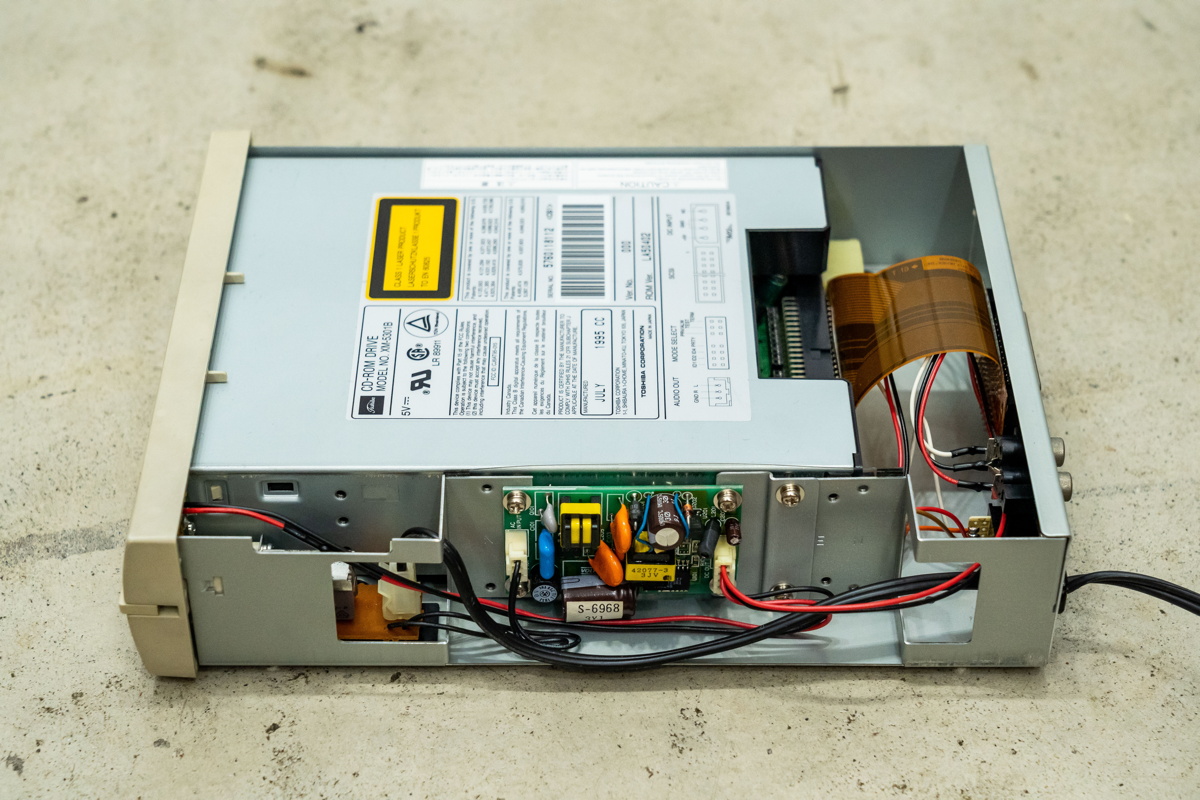

外付けCD-ROMドライブの『CDG-TX4A』は、ヤフオクで1200円だったかな。送料入れても2000円未満で入手。電源スイッチのデザインがX68000の前面電源スイッチの雰囲気に似ていて良いなと思い、選択した。

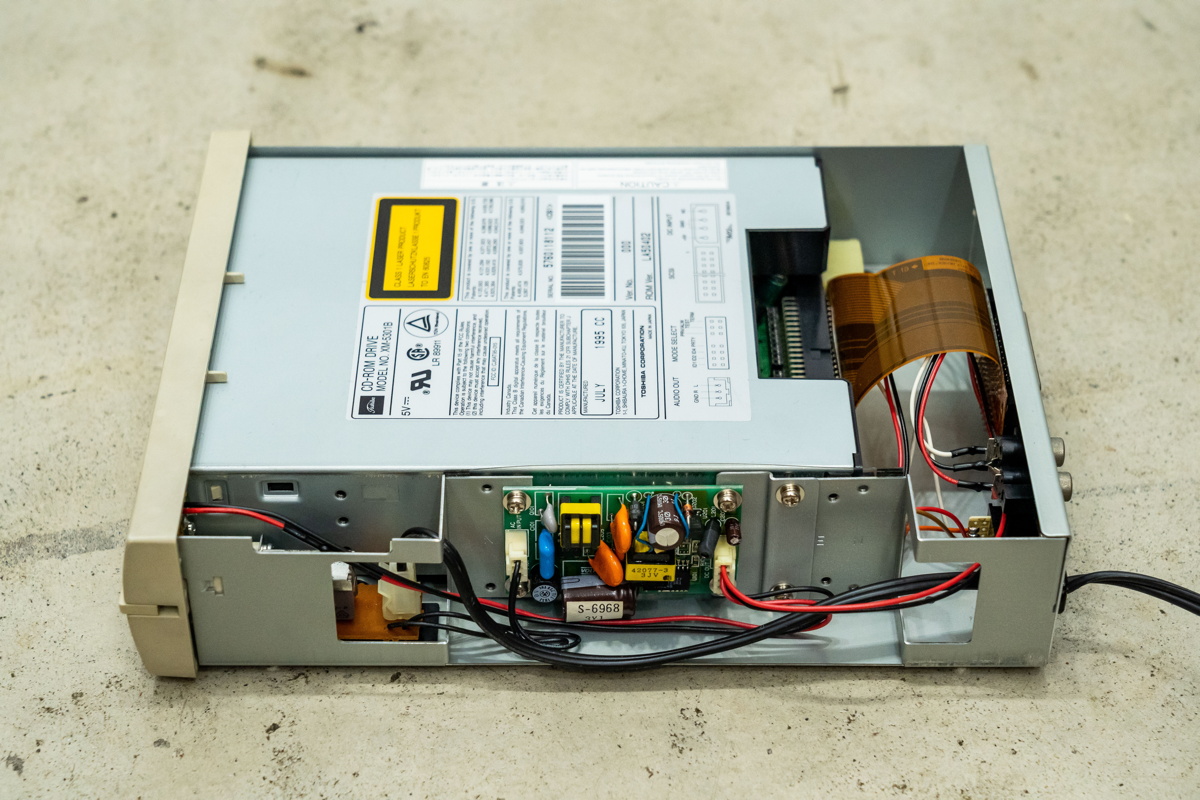

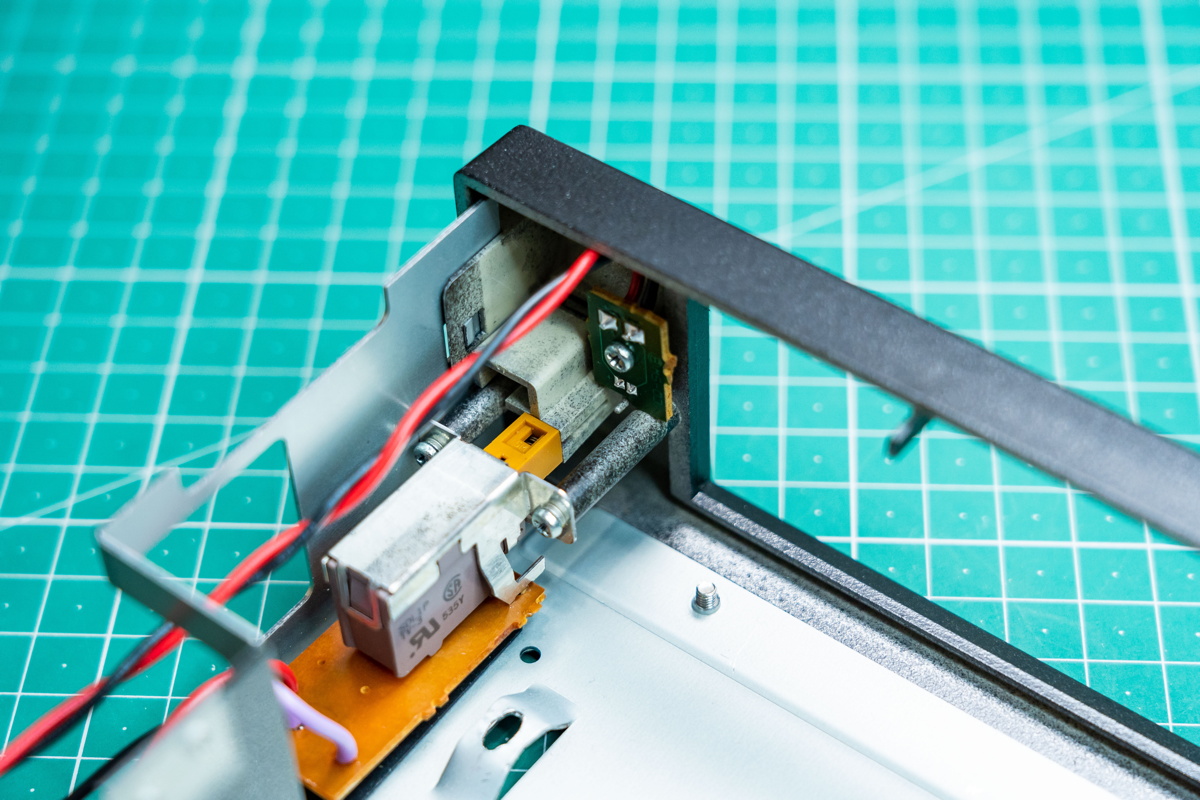

このケースを開けてみて困ったのは、内蔵電源モジュールからはペリフェラル4ピンの電源コネクタに5Vしか出ていなかった事。12Vもないと5.25インチFDDは動作しないので、この電源モジュールの流用は諦め、新しい物に入れ替えることにした。また、このケースの色がベージュ系、かつ日焼けによる黄ばみや汚れの沈着が目立っていたため、X68000 SUPERのチタンブラックに似合うよう、ブラックとシルバーのスプレーを使って塗装する事にした。

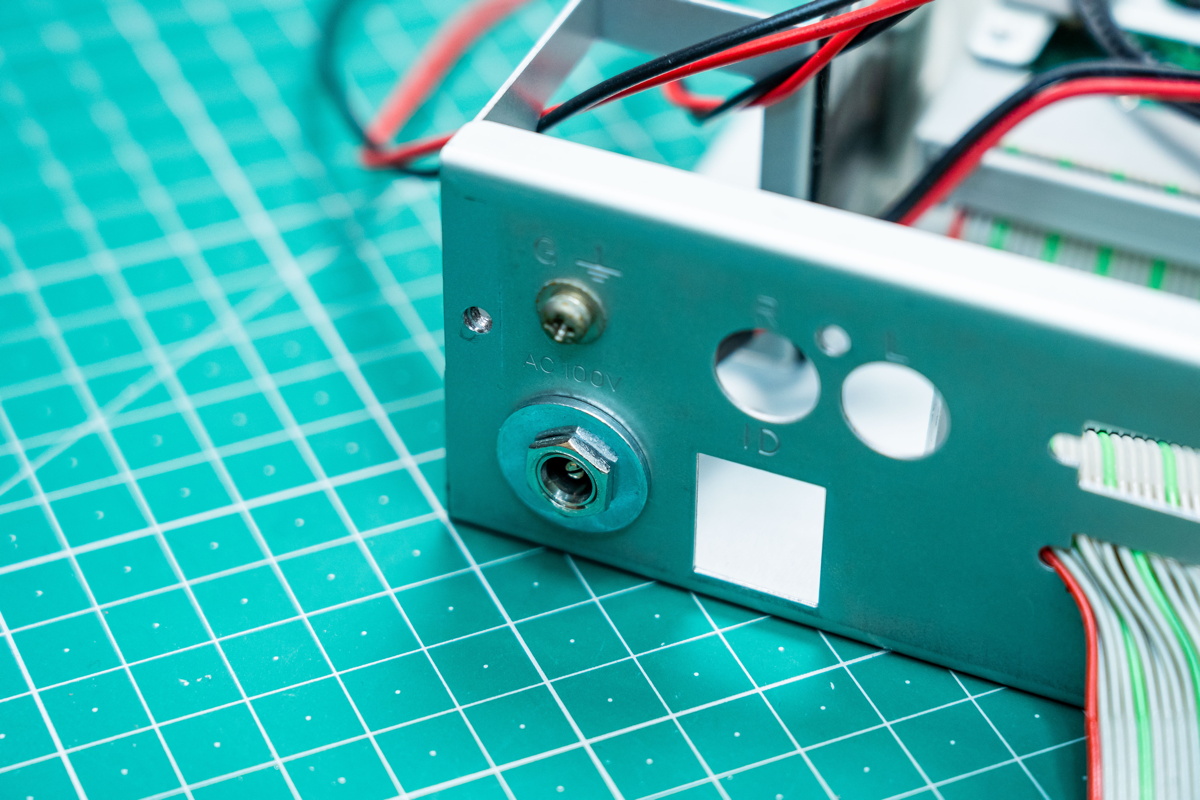

CDG-TX4Aの電源ボタン周り。どことなくX68000の電源ボタンぽくもある (c)Hosoda Bisoh

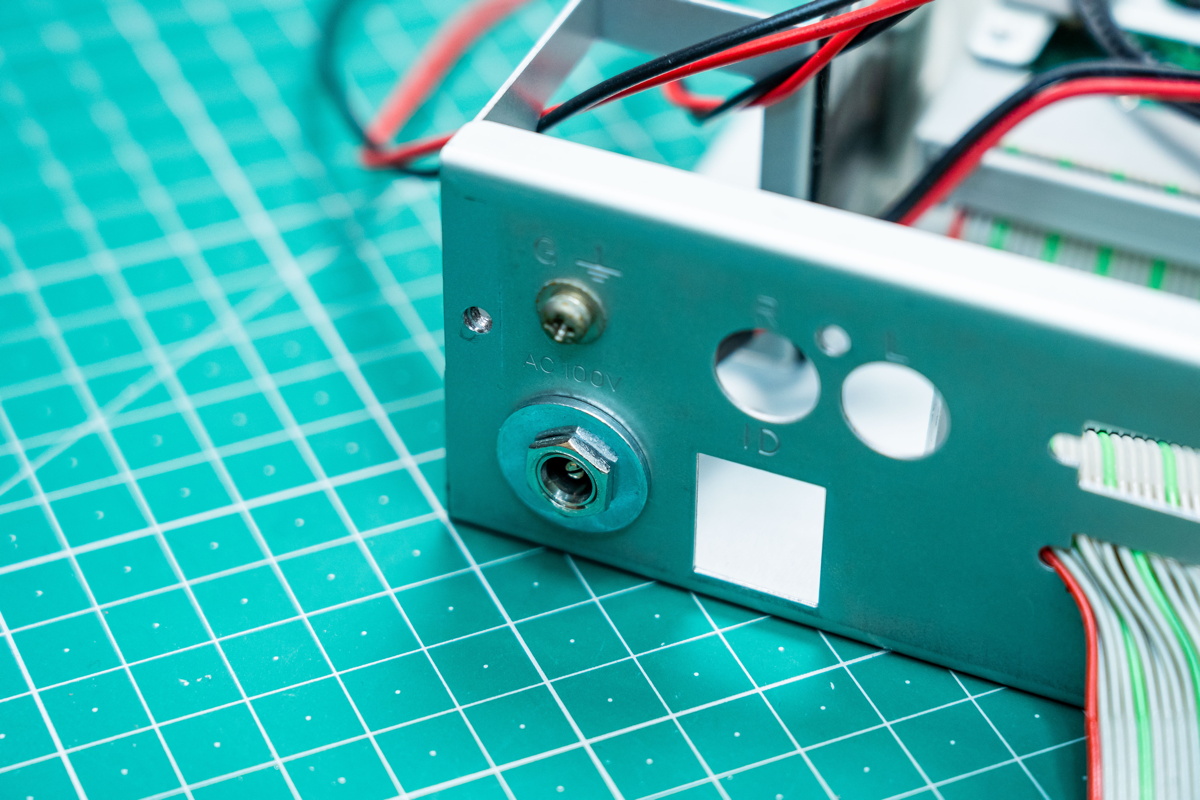

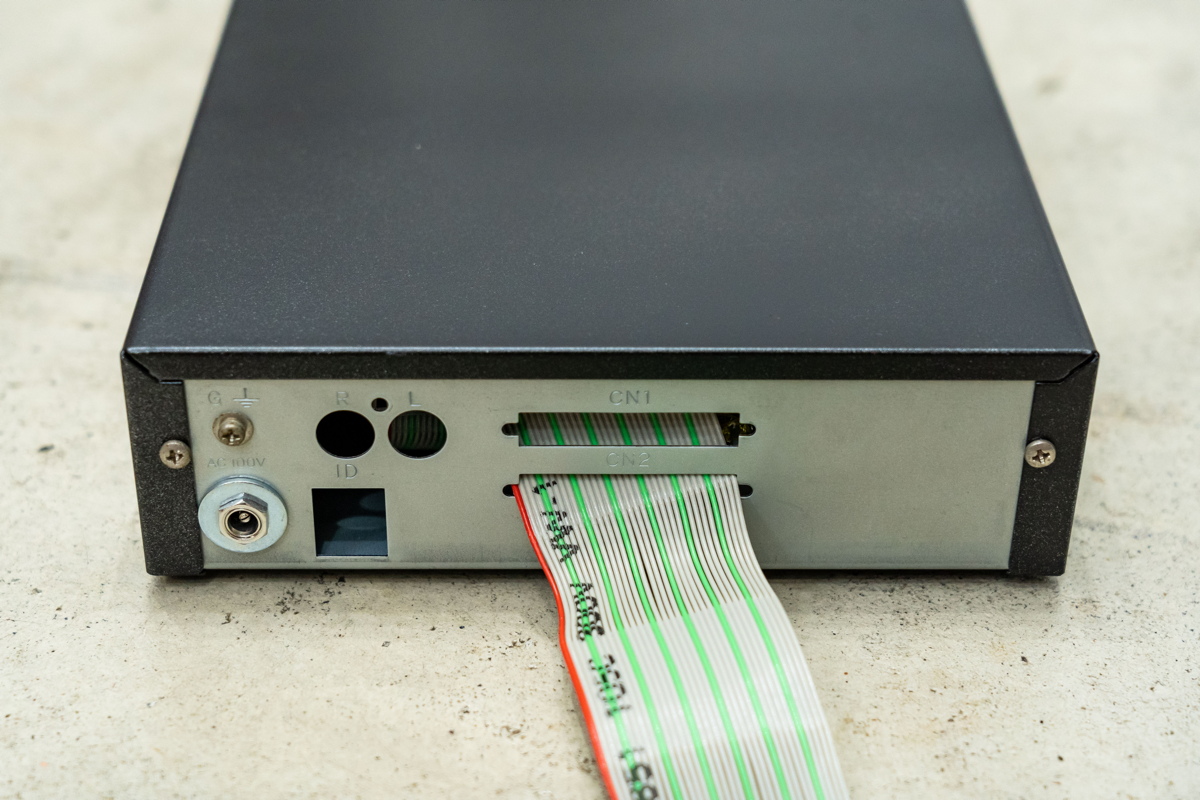

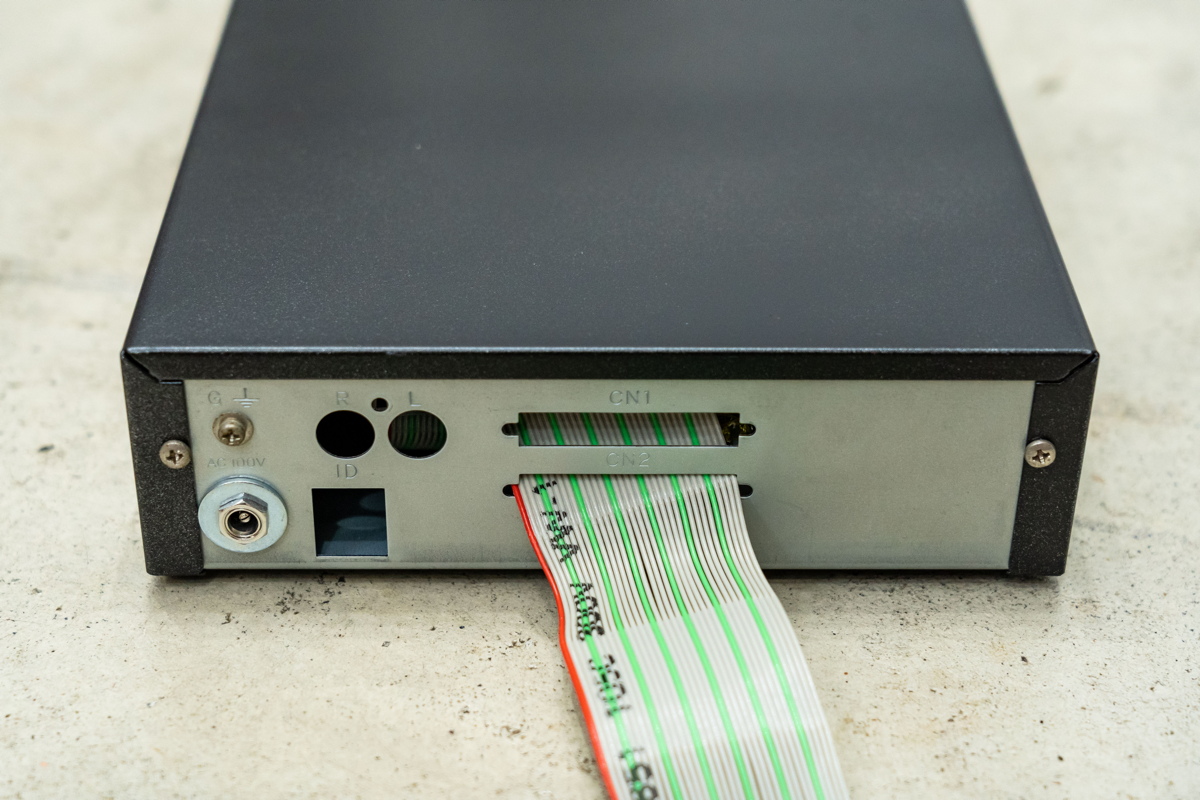

CDG-TX4Aの背面パネル。インターフェイスはSCSI。SCSI ID切り替えスイッチや音声出力などがある (c)Hosoda Bisoh

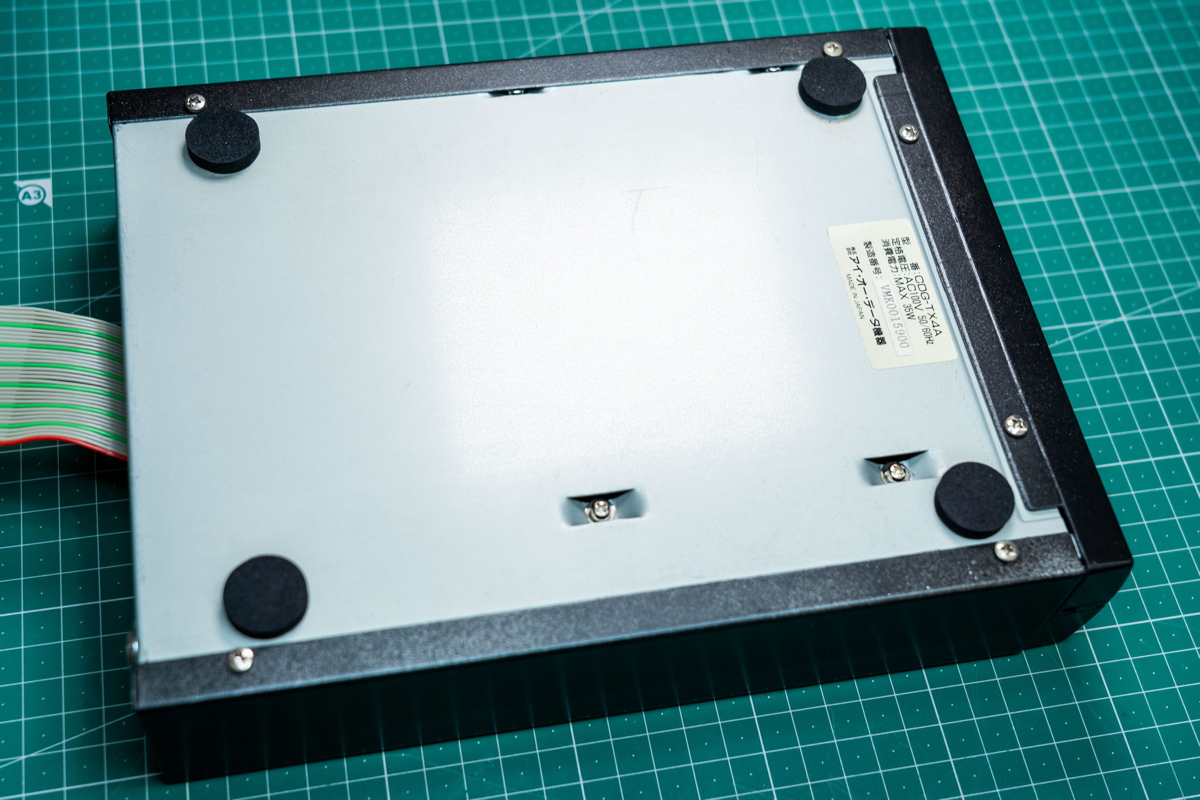

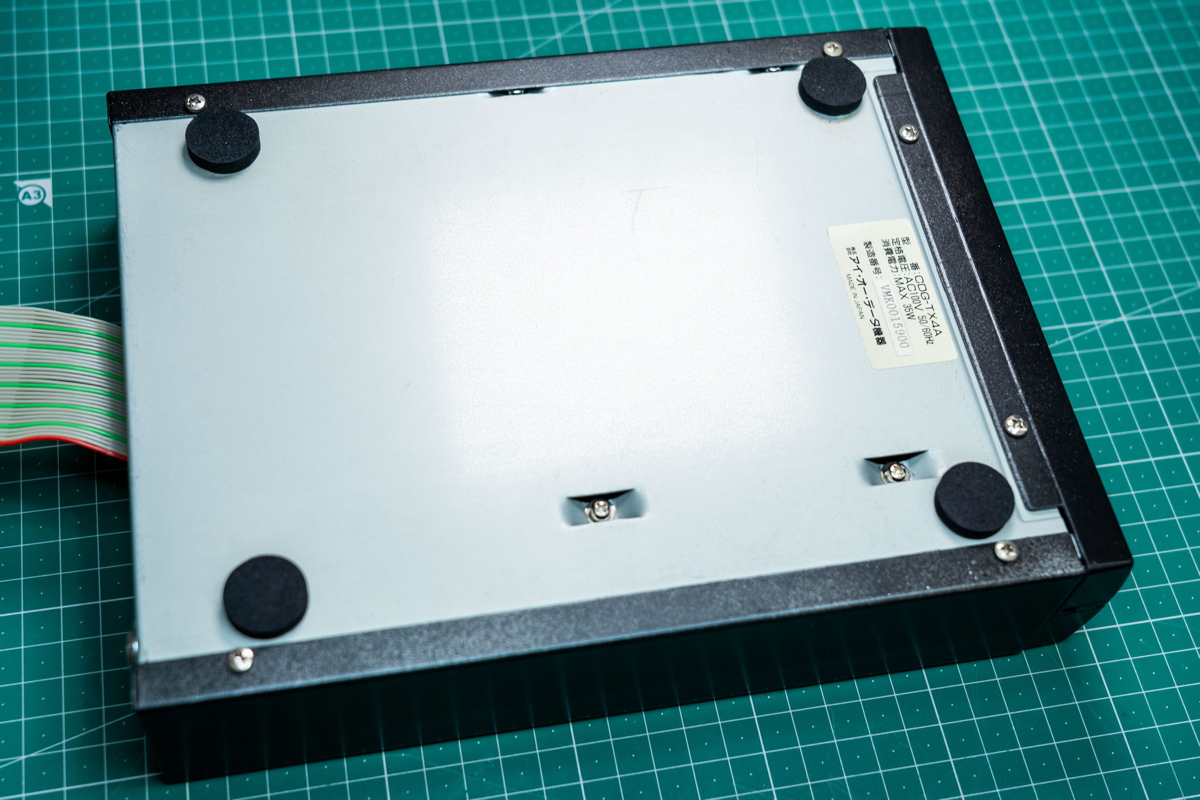

CDG-TX4Aの底面 (c)Hosoda Bisoh

底面のゴム足は加水分解しているため、別の物へと交換する (c)Hosoda Bisoh

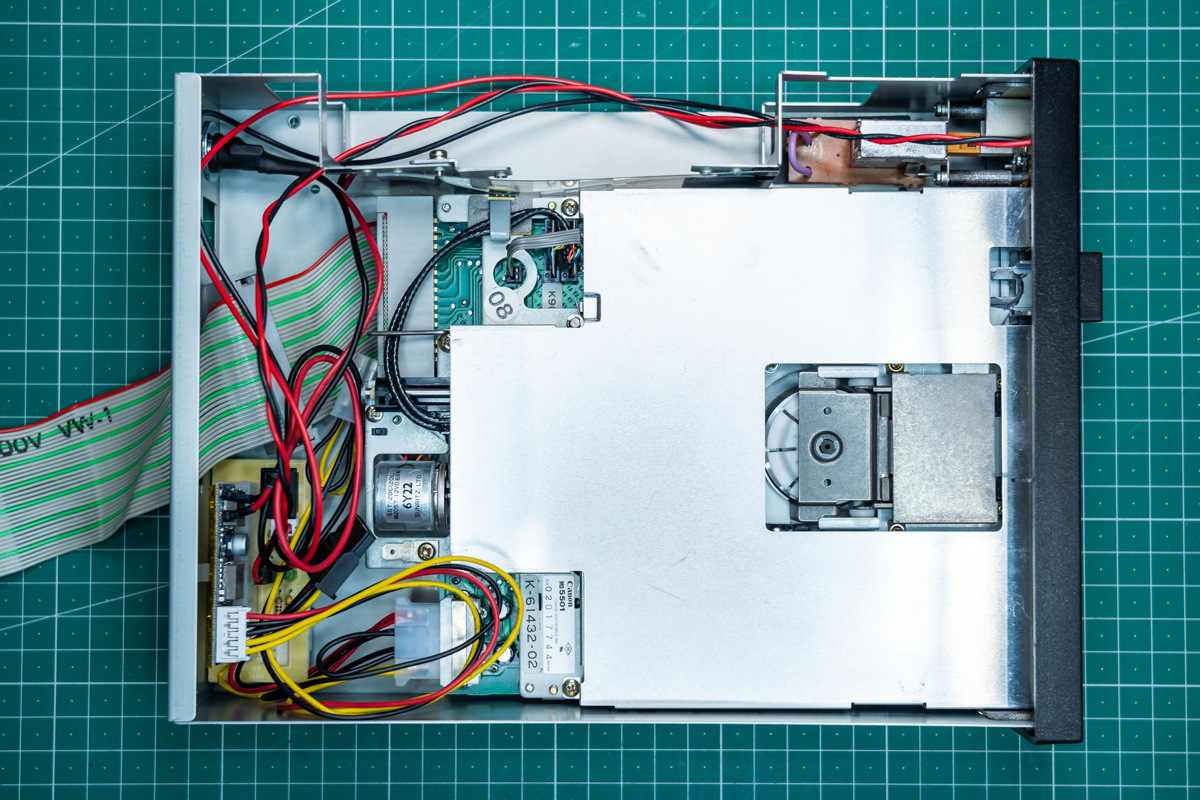

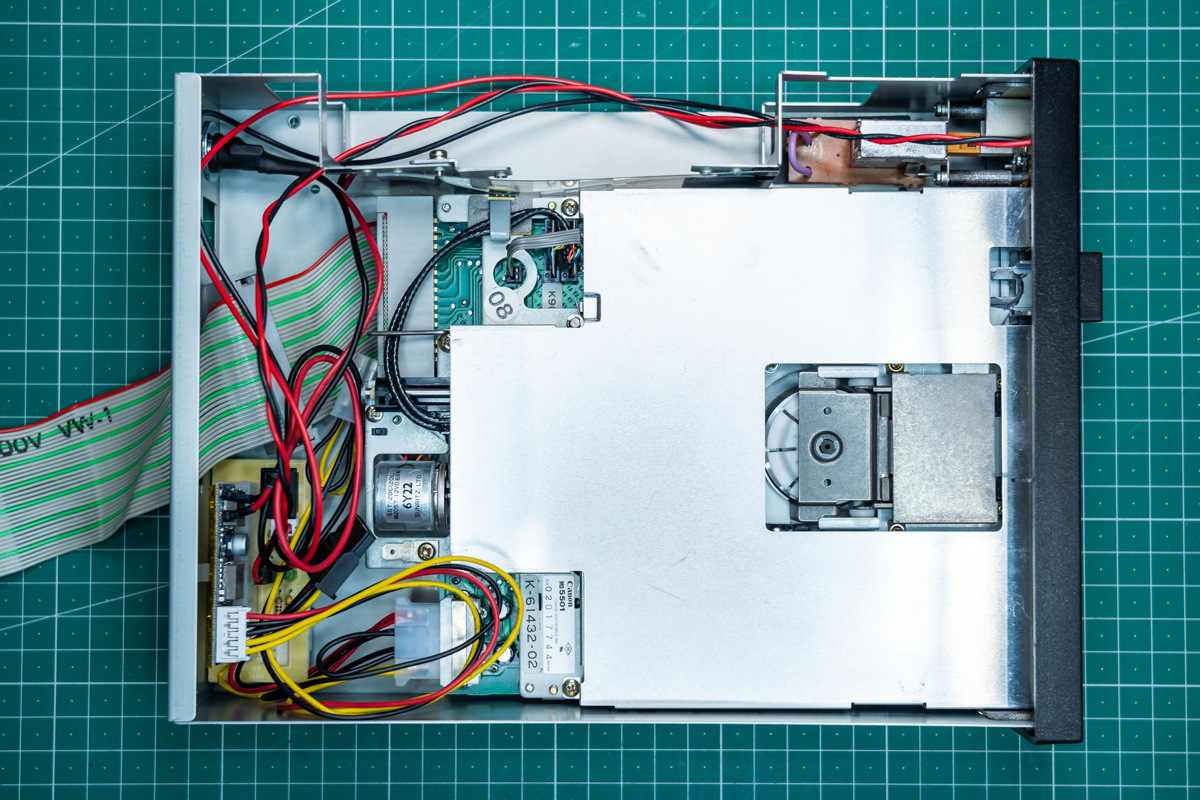

CDG-TX4Aの上蓋を外したところ。真ん中の基板が電源ユニット (c)Hosoda Bisoh

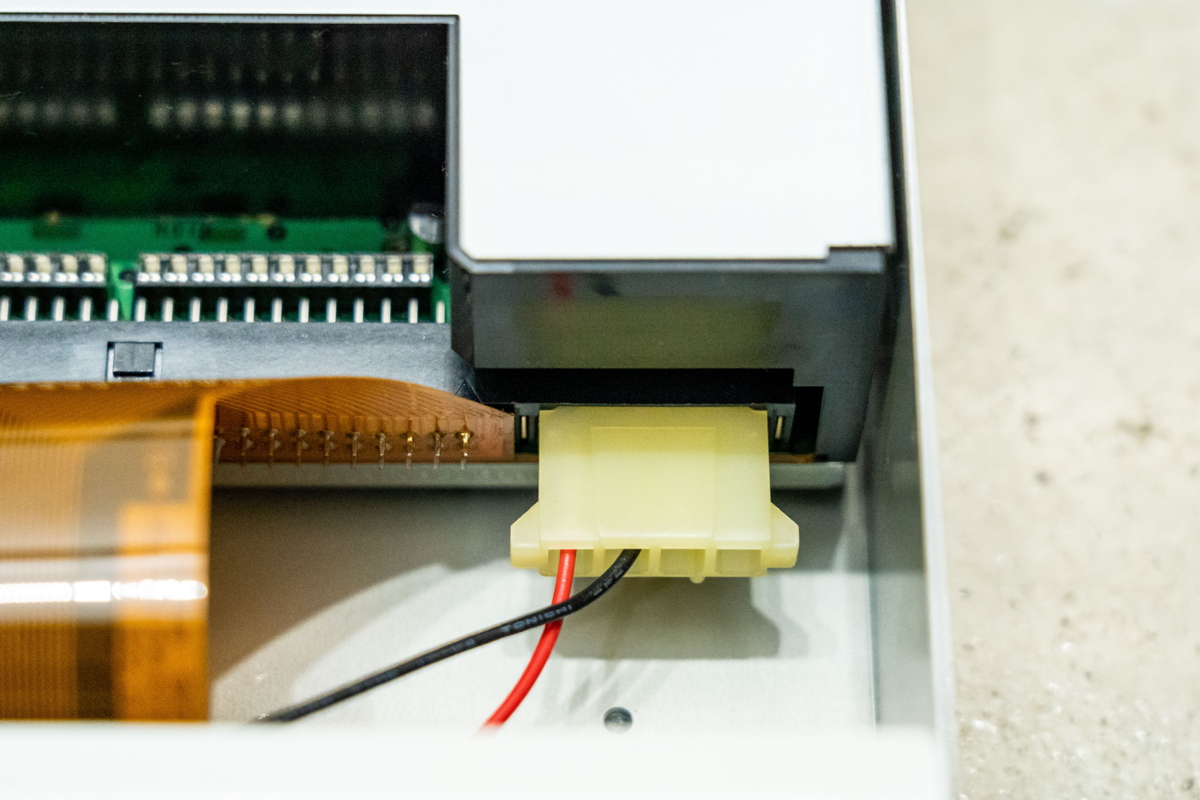

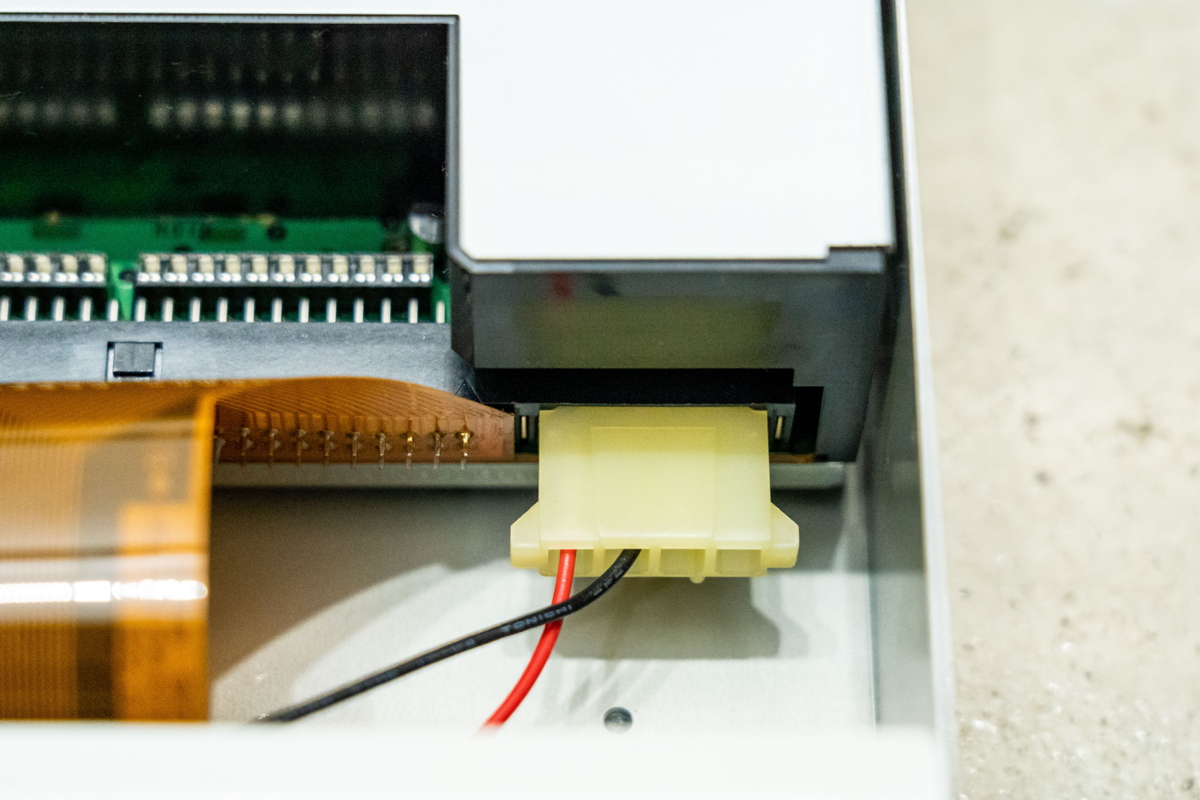

電源は5Vしか来ていないため、電源まるっと交換決定 (c)Hosoda Bisoh

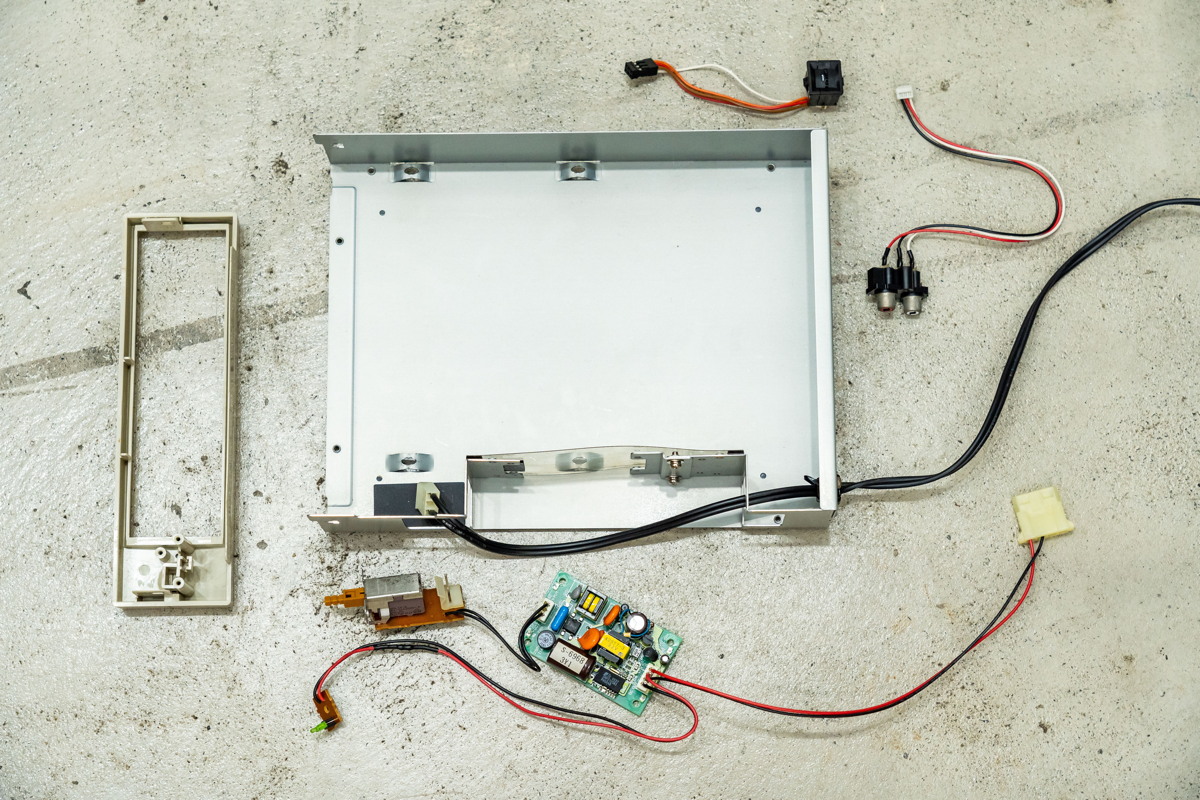

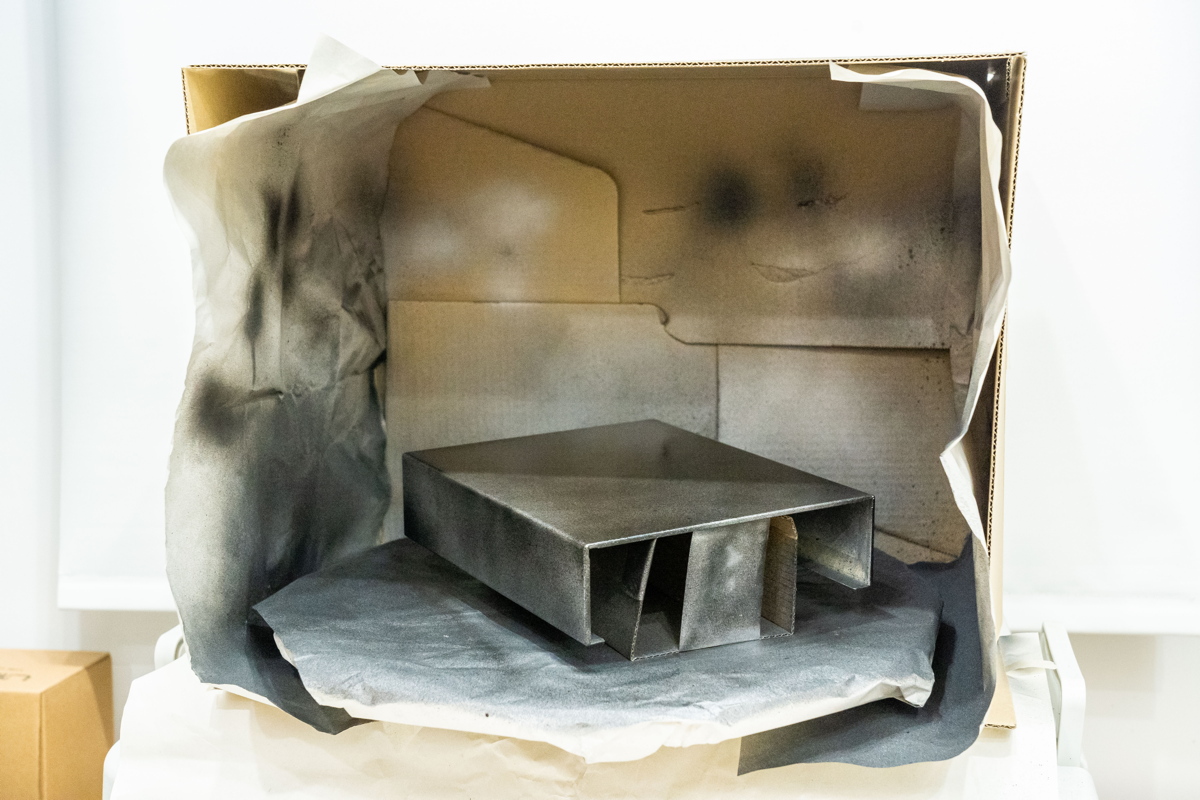

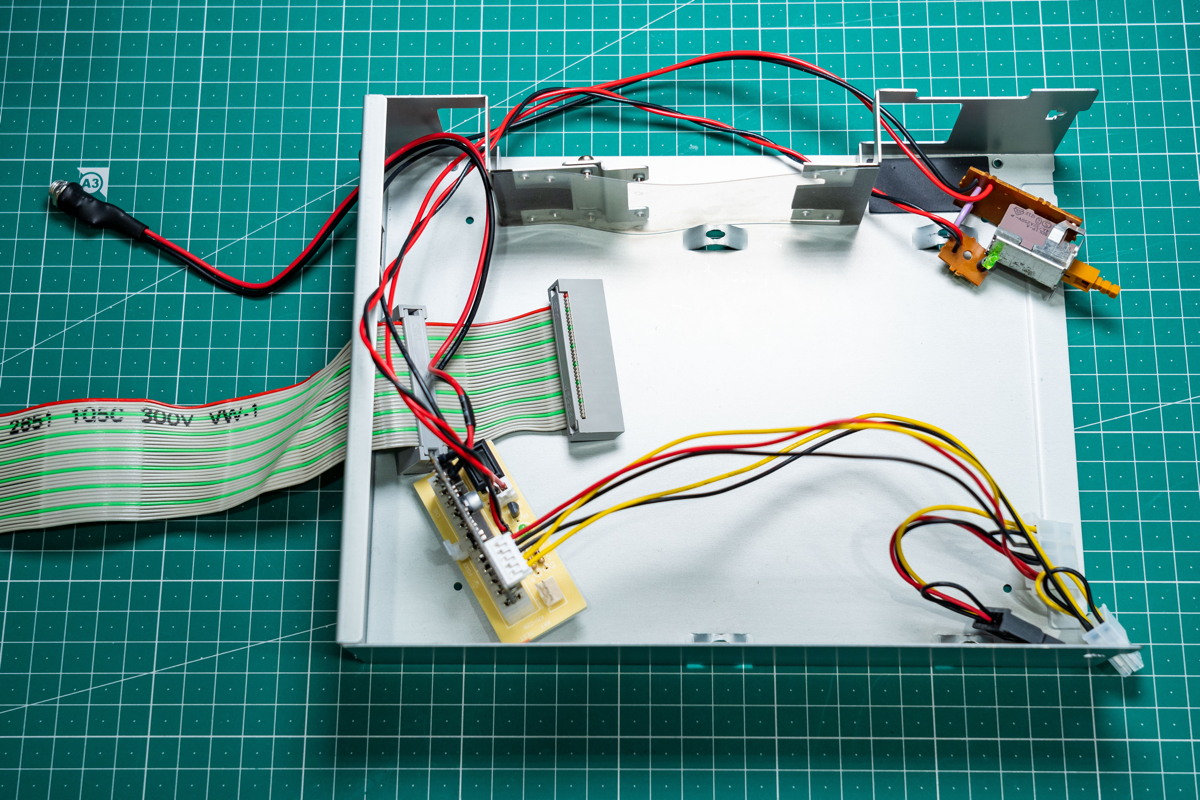

CDG-TX4Aをバラしたところ (c)Hosoda Bisoh

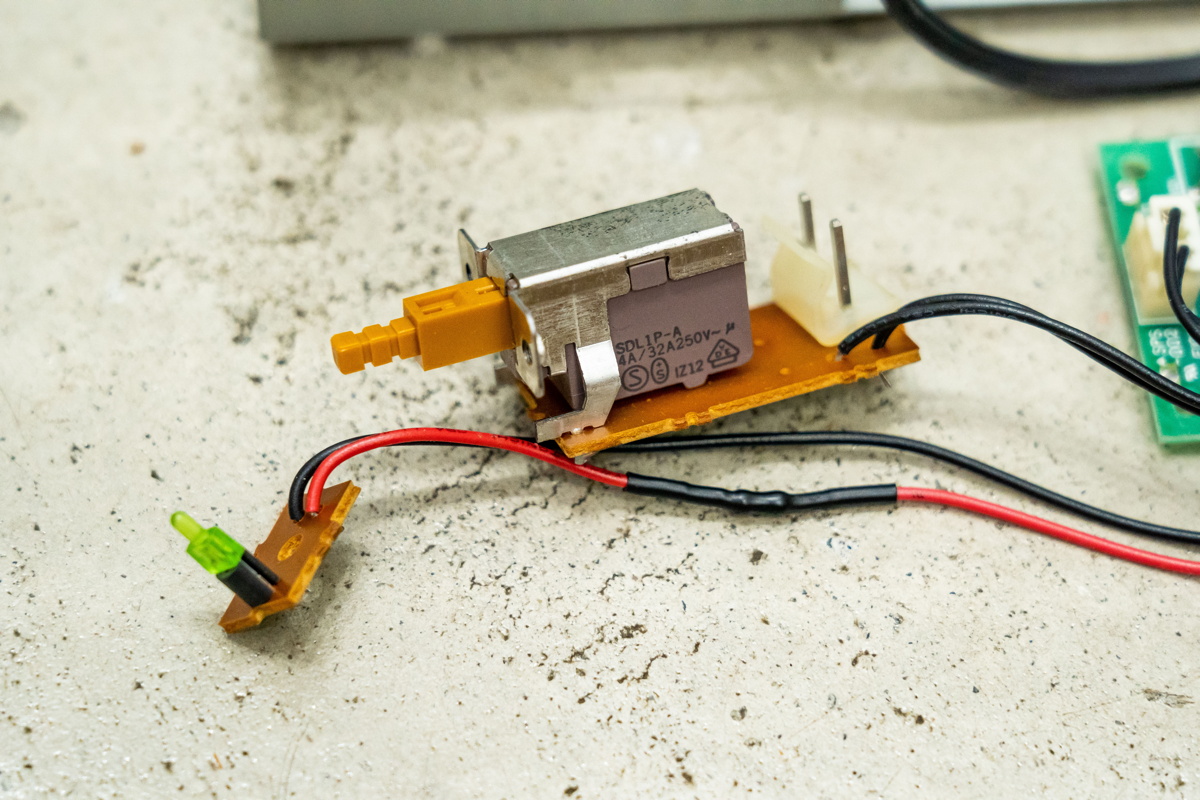

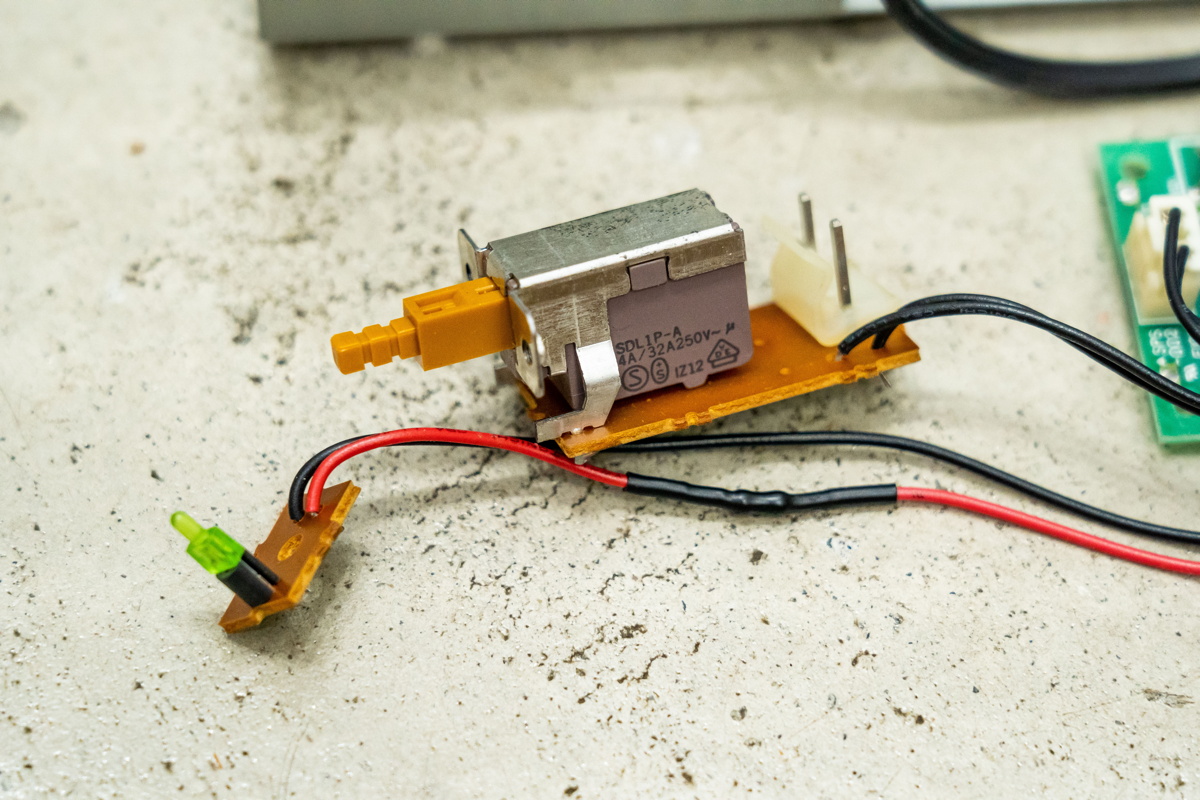

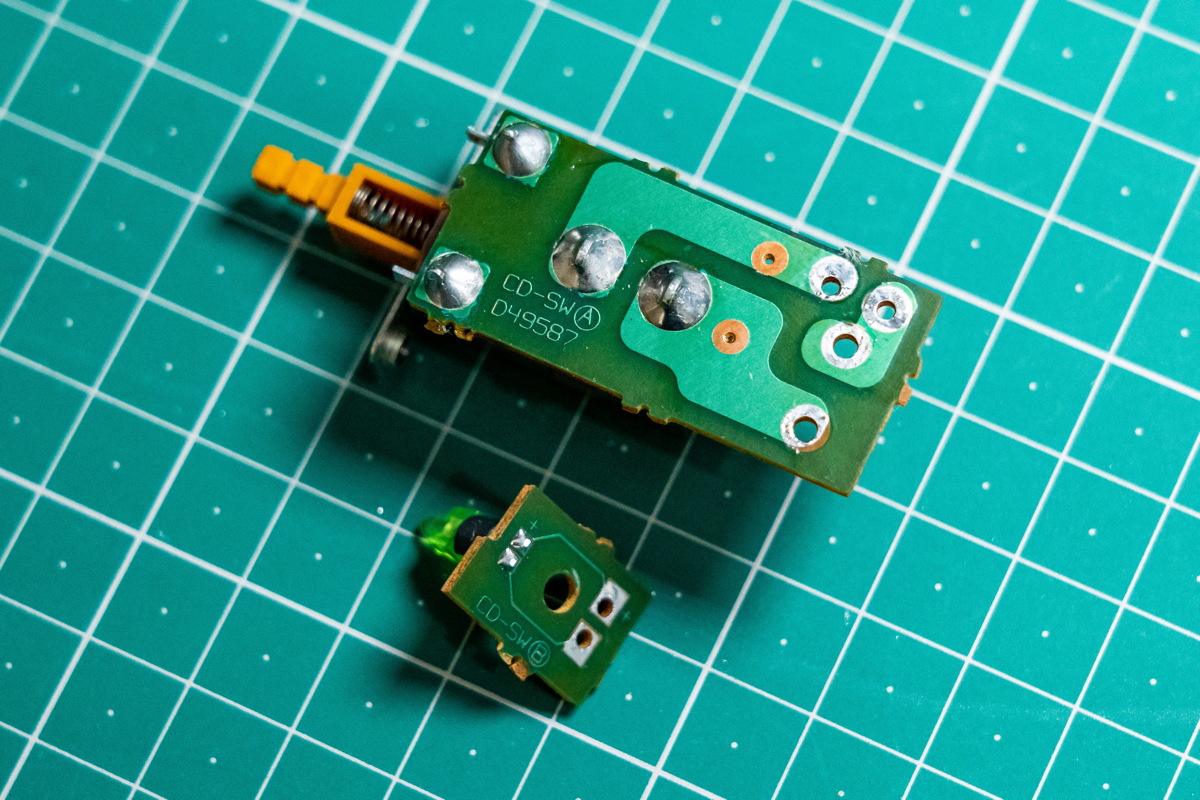

スイッチとパワーランプのLEDは流用する (c)Hosoda Bisoh

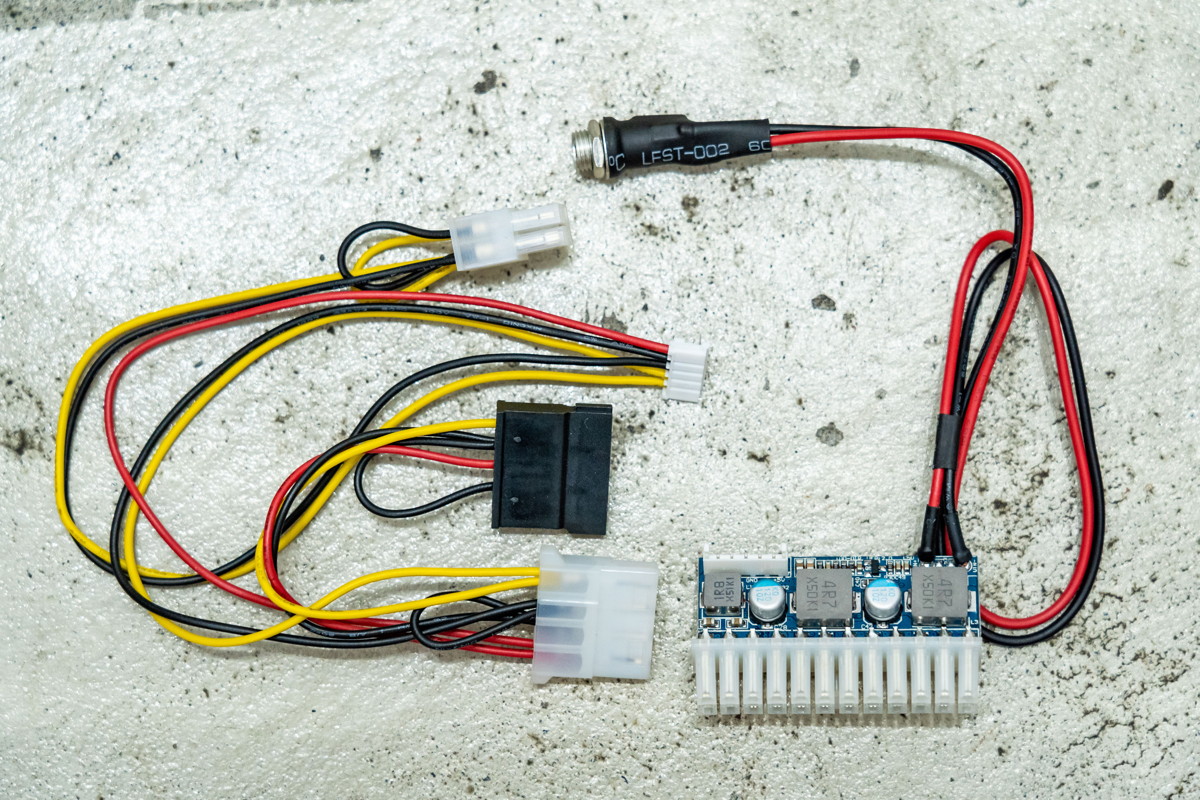

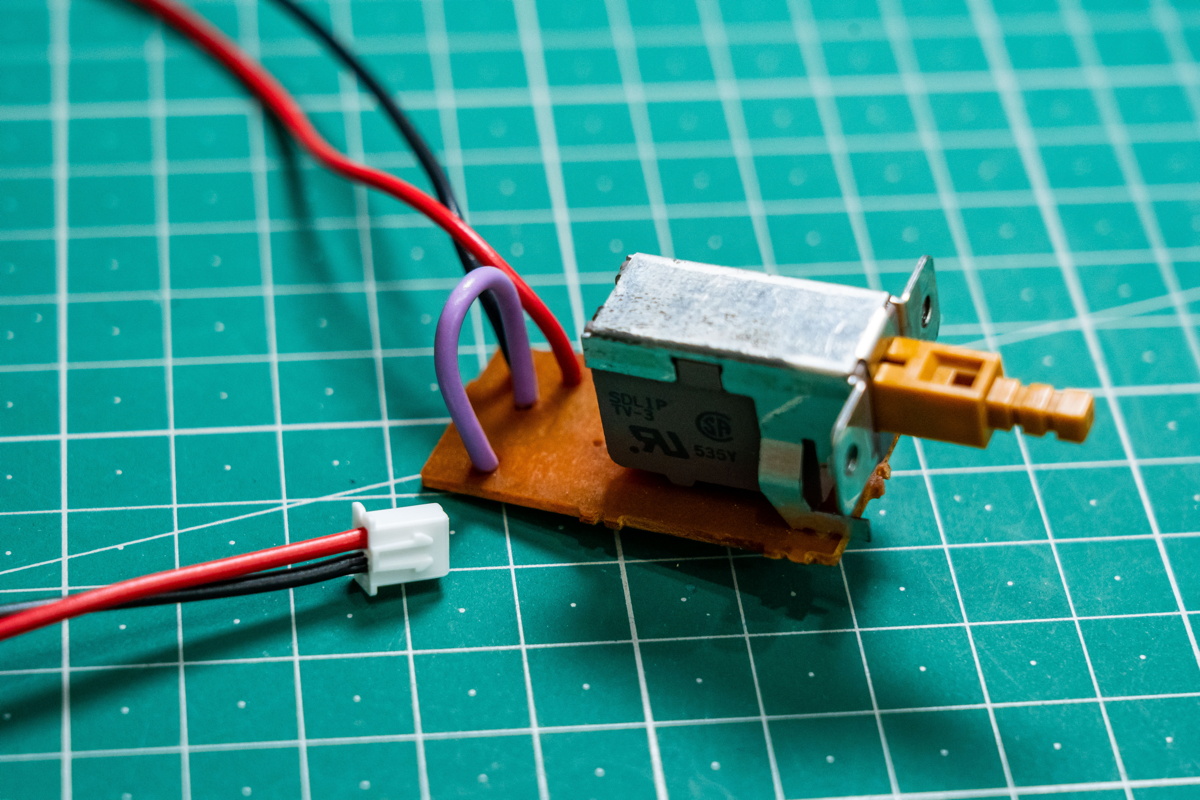

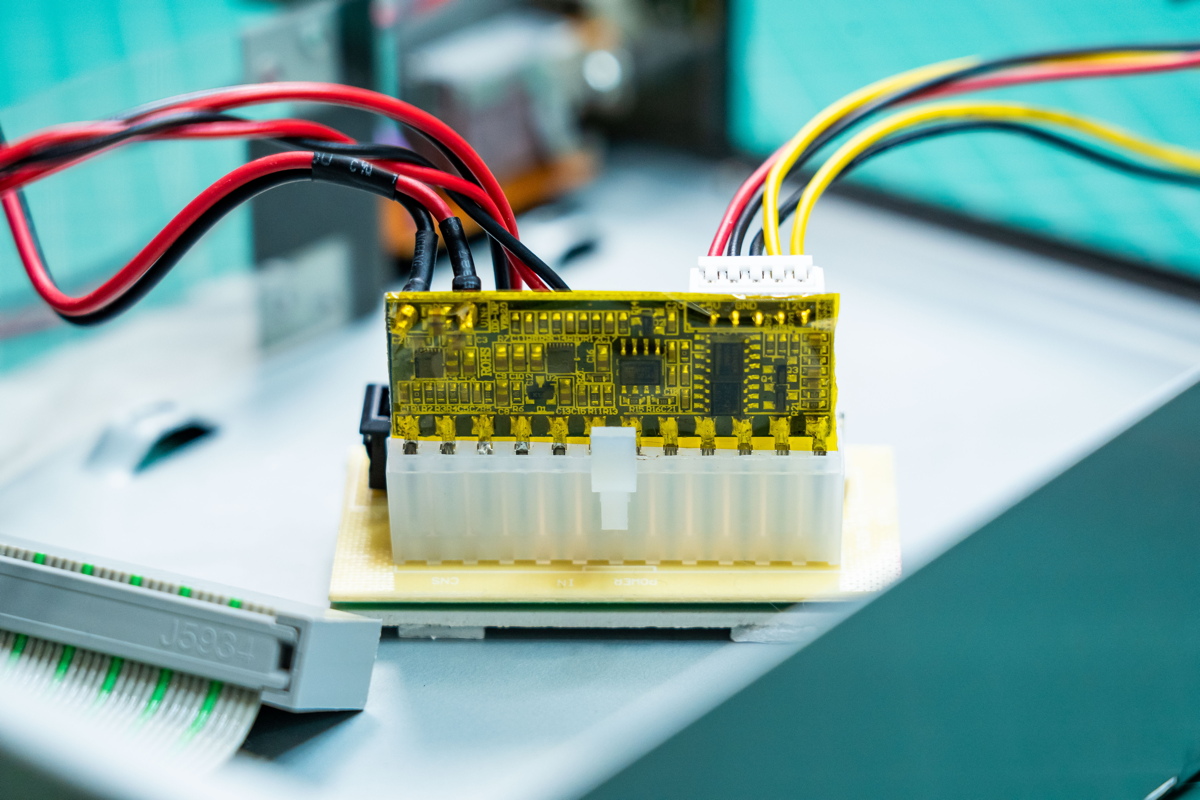

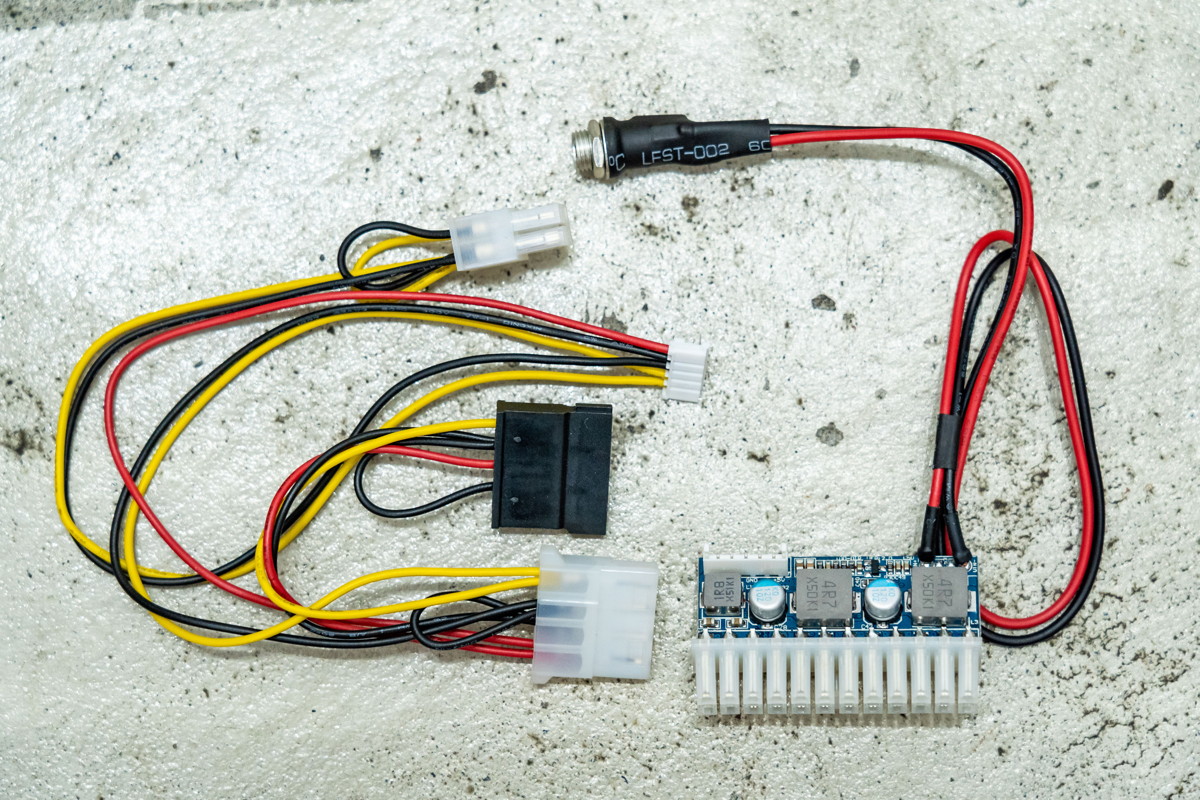

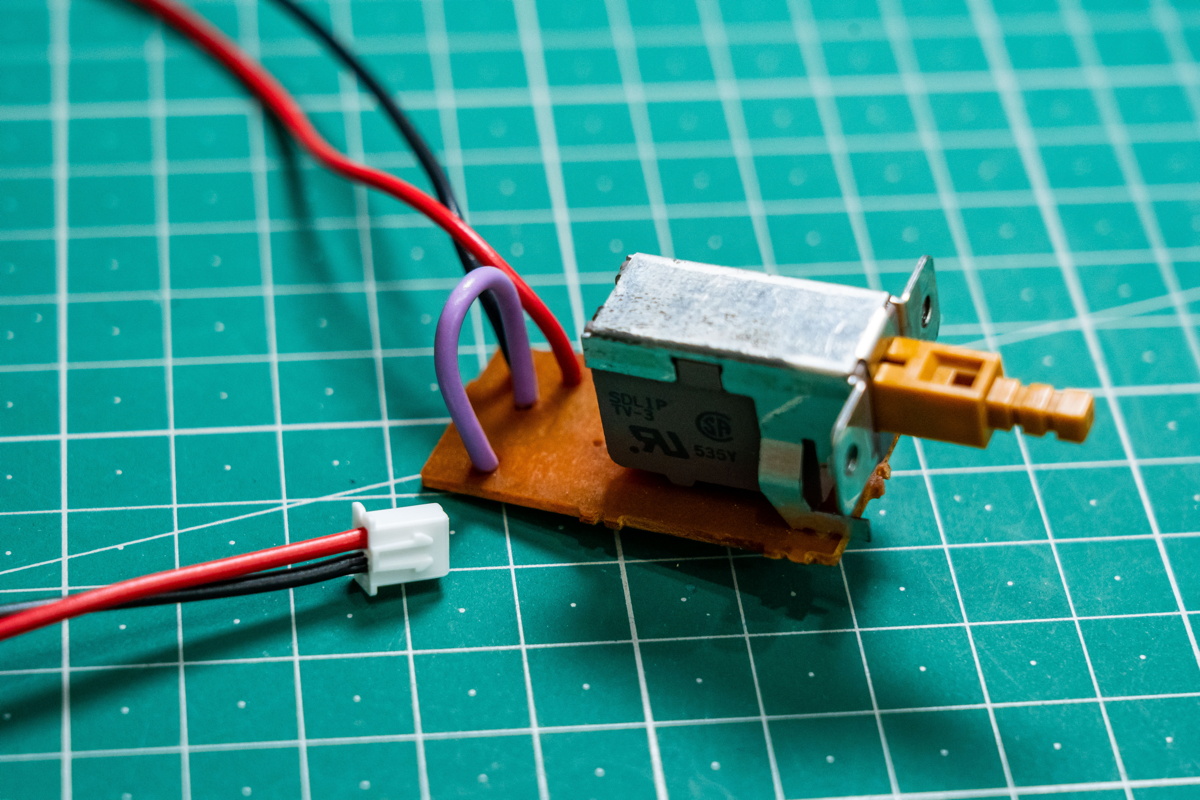

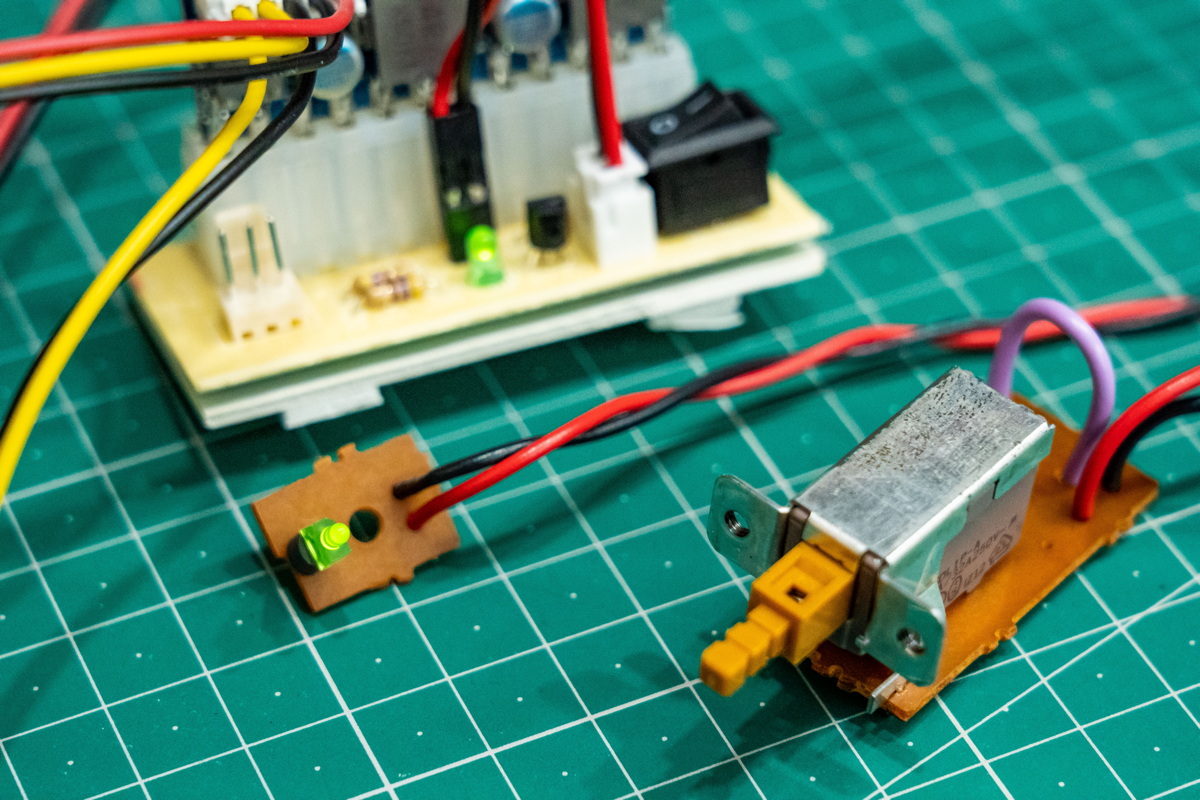

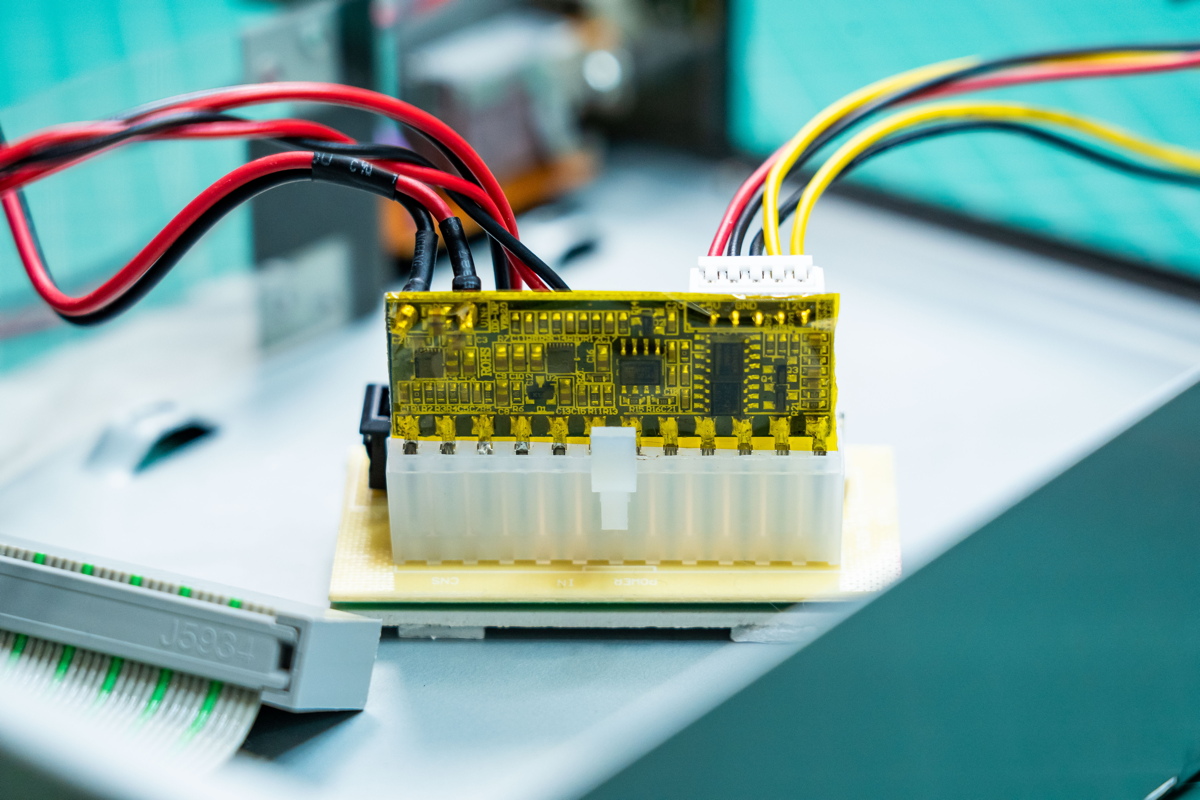

そこで購入したのが、Yiteng『DC-ATX-160W』なるミニITX電源ユニットと、ainex『ATX電源検証ボード』。前者は12VのACアダプターから電源を引いてミニITX規格のマザーボードに電源を供給する電源モジュール。後者は『DC-ATX-160W』の電源スイッチとして機能させるために購入。これらに12V/6AのACアダプターを組み合わせて、FDD用の電源を構築する。実際は6Aもいらないけど、家で他に使える物がなかったため今のところ流用。

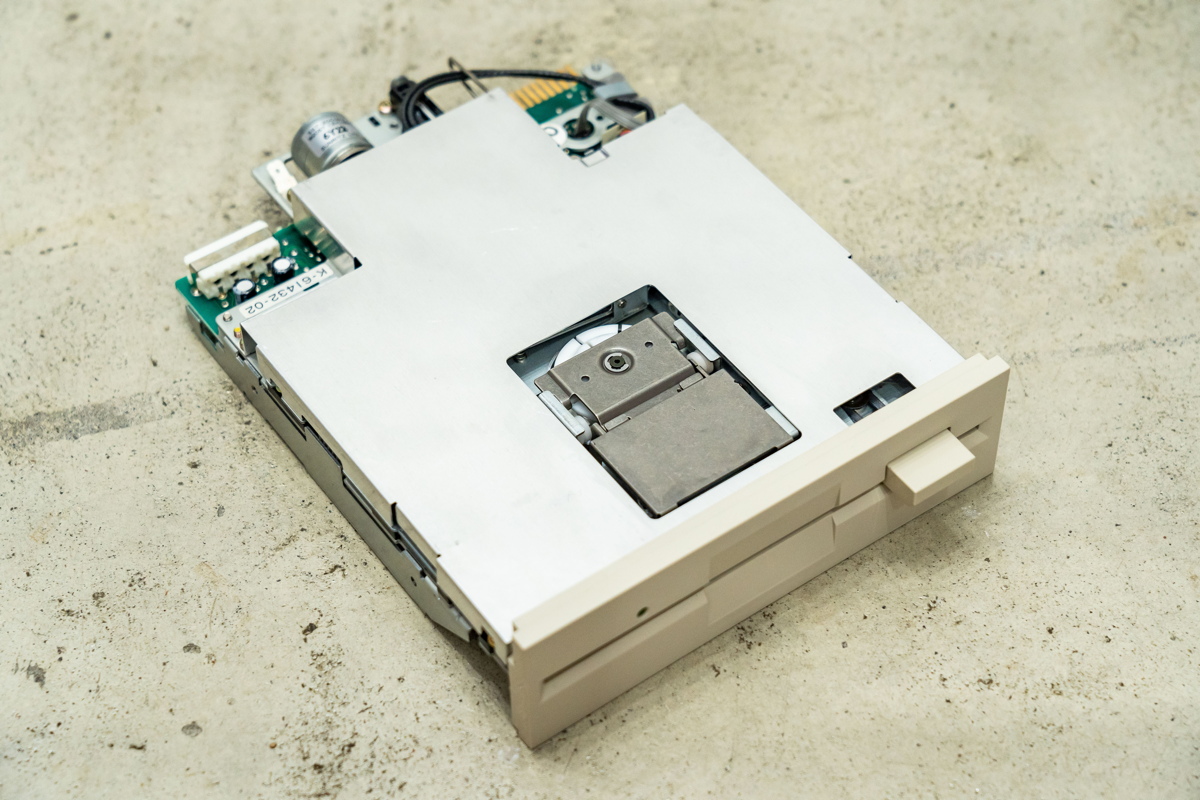

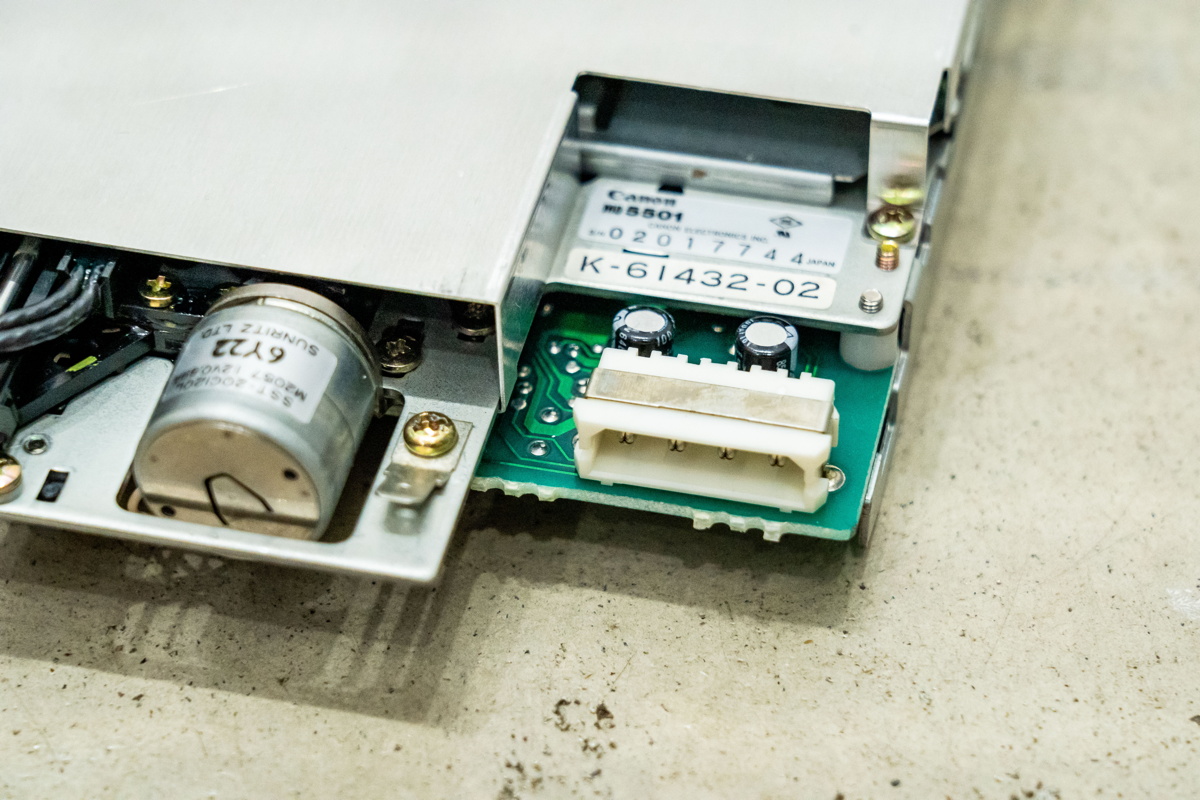

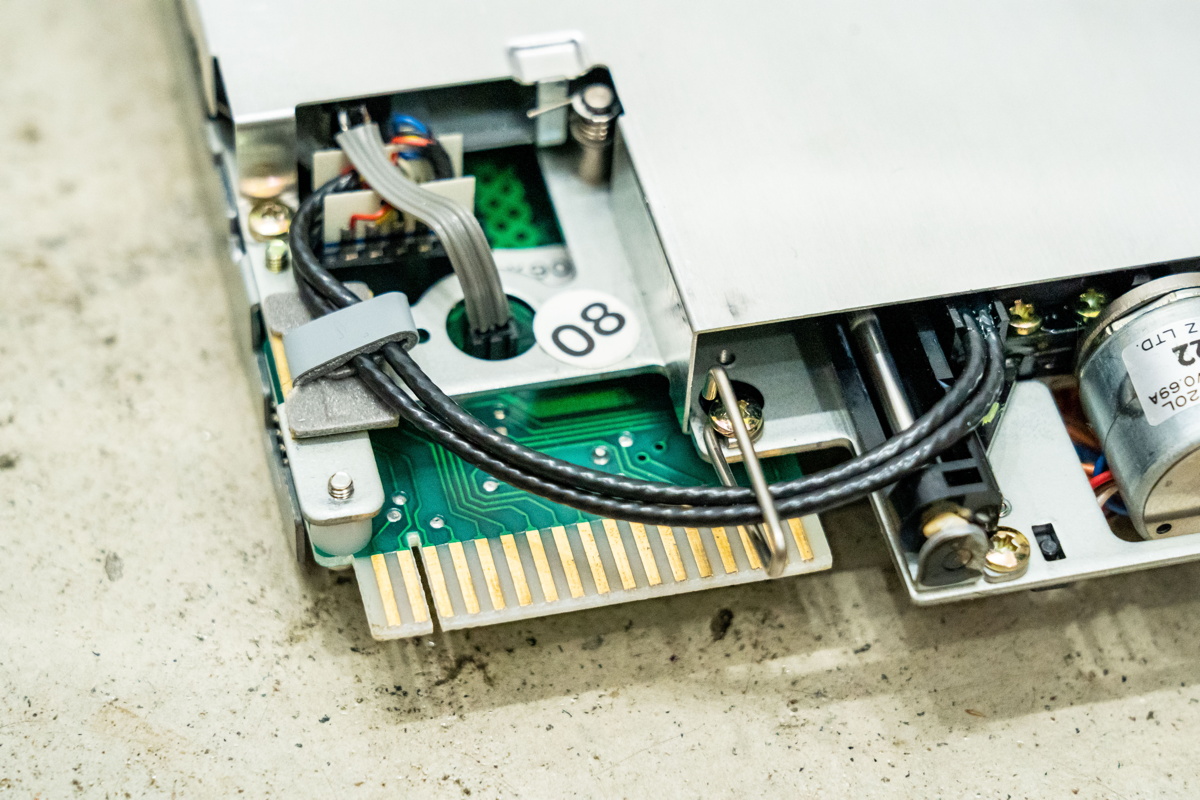

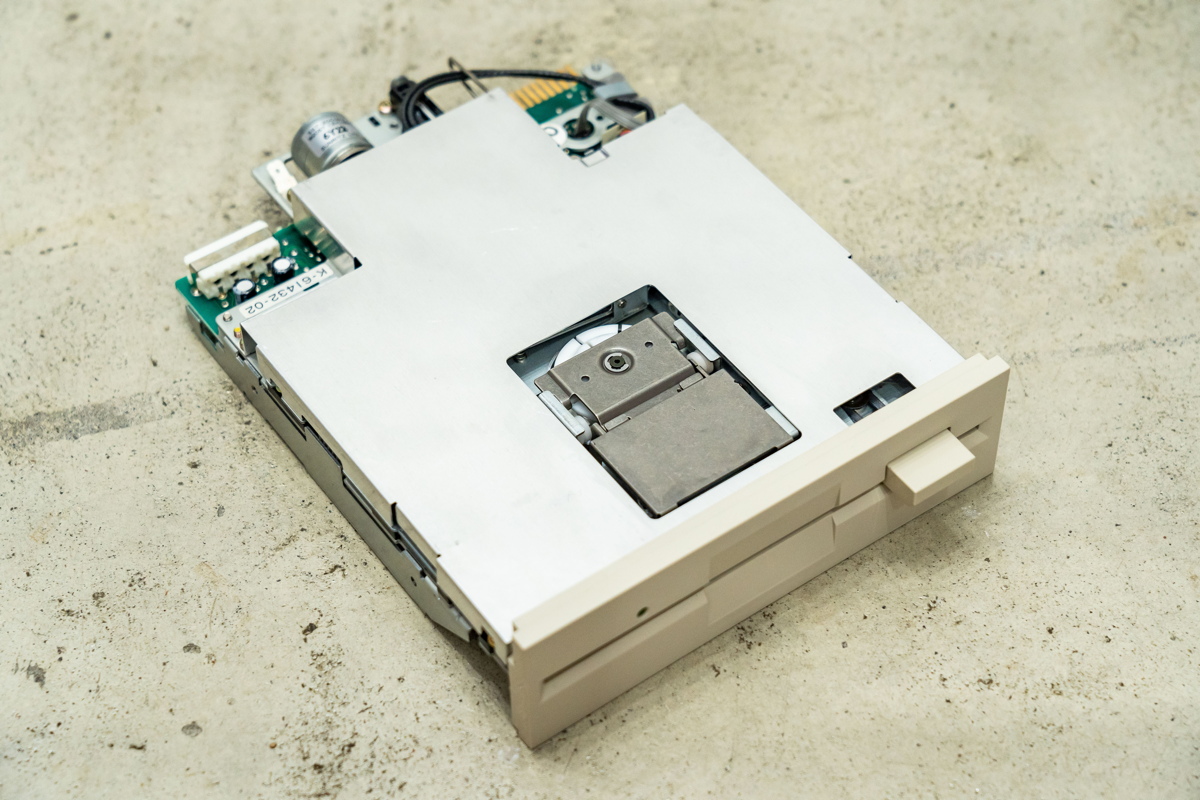

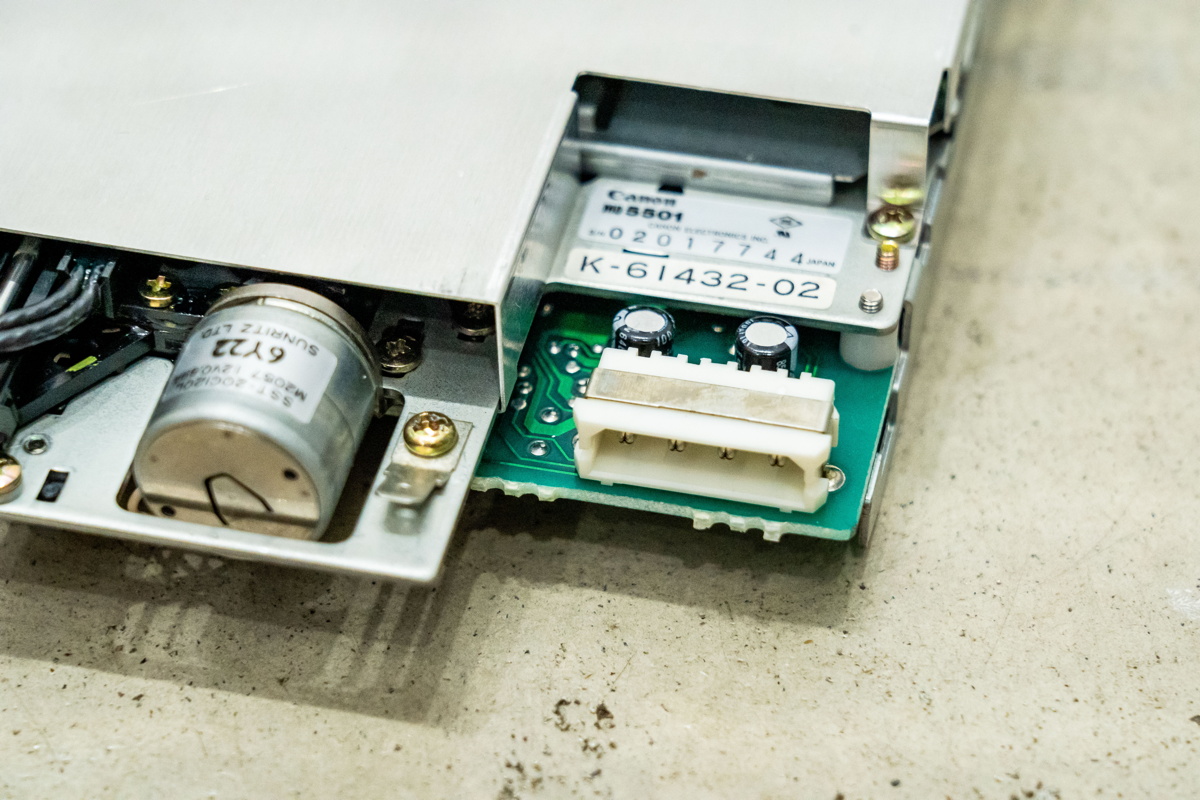

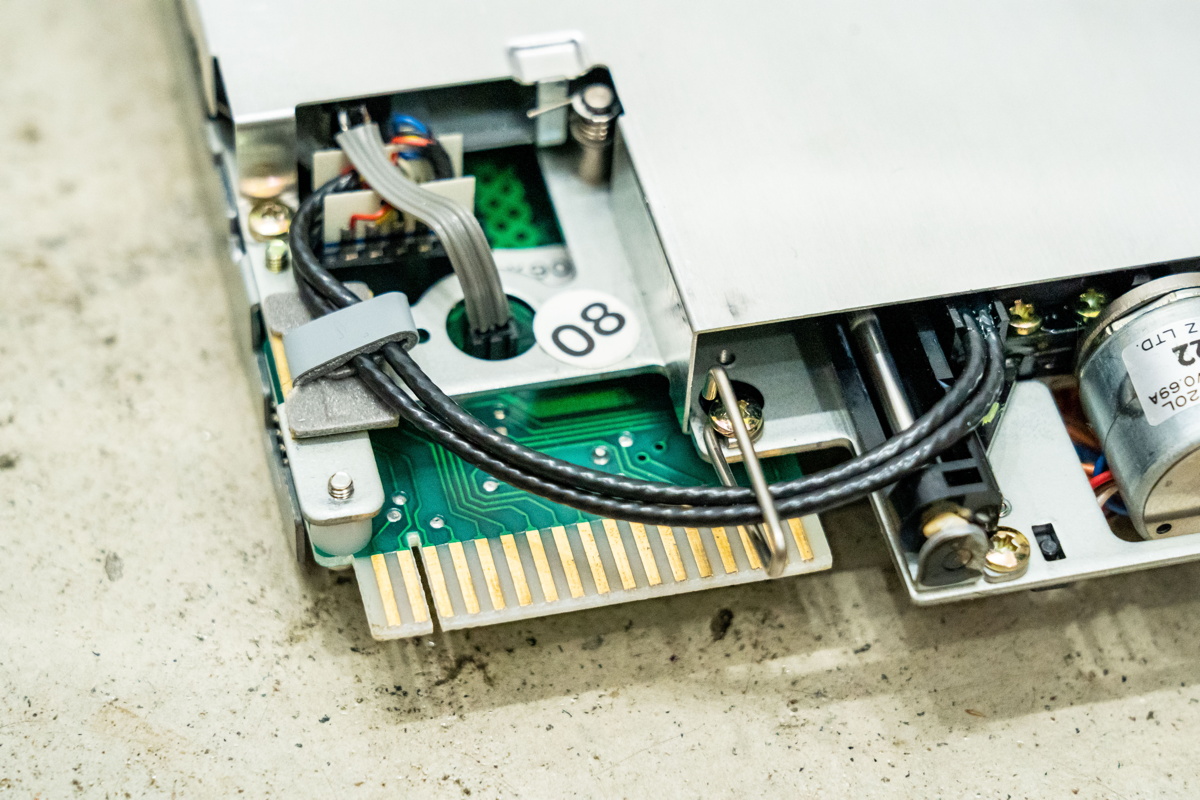

Canon製FDD『MD5501』はX68000用内蔵FDDのそっくりさん。ただしオートイジェクト機構がない。今年の頭にたまたまヤフオクで新品未使用と言うのを見つけて確保。こちらは高くて10,000円くらいした。今回は出来るだけX68000に近い物にしたい、と拘った故にこれを選んだけれど、そうでなければ安めのPC-98用FDDで良いと思う。すでにATX電源とFDX68を用いてデータをダンプが出来る事まで確認済み。

電源部に用いたainex『ATX電源検証ボード』(左)とYiteng『DC-ATX-160W』(右) (c)Hosoda Bisoh

ainex『ATX電源検証ボード』は、延長スイッチと検証ボードがセットになっている (c)Hosoda Bisoh

Yiteng『DC-ATX-160W』のセット内容。5Vと12Vが出力されるペリフェラル4ピンがあるので、そのままFDDに繋げられる (c)Hosoda Bisoh

12V/6AのACアダプター。大きい (c)Hosoda Bisoh

キヤノン製『MD5501』5.25インチフロッピーディスクドライブ (c)Hosoda Bisoh

X68000内蔵FDDと類似の構造。ただしオートイジェクト機構がないので、駆動部はディスクのスピンドルとヘッドのみ (c)Hosoda Bisoh

MD5501の電源コネクタはペリフェラル4ピン。5Vと12V両方必要 (c)Hosoda Bisoh

カードエッジコネクタはX68000やPC-9801と同じ (c)Hosoda Bisoh

それでも頑張って4分の3くらいを剥がし終わった後、ふとOLFA製の歯先の鋭いスクレーパーがある事を思い出して、工具箱から取り出した。歯先の鋭さでケースを傷つけないかと心配しつつも、これを使ってみたら作業効率が恐ろしいほどアップ!残りの4分の1はあっという間に剥がし終わってしまった。最初から気づいていれば……と後悔したものの、まあ途中からとは言えスピードアップ出来たし、次に活かせれば良いかなと(次あるのかな…)。

筐体だけになったCDG-TX4A (c)Hosoda Bisoh

カンペハピオの塗料はがし剤を使って金属部に塗られた塗料を剥がす (c)Hosoda Bisoh

塗料はがし剤を入れたのは、ペットボトルを切断した物 (c)Hosoda Bisoh

小さい木べらで塗装を剥がしにかかるもなかなか苦労する (c)Hosoda Bisoh

上面4分3以降、OLFAの鋭利なスクレーパーが大活躍 (c)Hosoda Bisoh

残り4分の1の塗料剥がしがあっと言う間に終了。剥がした跡もキレイ。このスクレーパー超有能。 (c)Hosoda Bisoh

側面なども順調に剥がして、素の状態になったCDG-TX4Aの上蓋 (c)Hosoda Bisoh

コーナンPROACTのアクリルスプレーは、1缶税込み206円と言う破格値だった。他社製スプレーは600〜800円。「趣味でやるならこれで十分だろう」と言うことで購入してきた。

塗装前にはCDG-TX4Aのフロントパネルに貼られていた品番「TX4A」のステッカーを剥がし、メーカー名などの文字プリントは全てサンドペーパーの800番を使って削り落とした。その後1500番と2000番を順に使い、面を滑らかにしている。

段ボールと雑紙、IKEAのターンテーブルを組み合わせて作った即席塗装ブース (c)Hosoda Bisoh

これから塗装されるみなさん。ケースの上蓋とフロントパネル、MD5501のフロントパネルとイジェクトボタン (c)Hosoda Bisoh

裏面など、塗装不要な部分をマスキング (c)Hosoda Bisoh

税込み206円と激安だったPROACTアクリルスプレー (c)Hosoda Bisoh

IKEA『SNUDDA(スヌッダ)』ターンテーブル。直径約39cm (c)Hosoda Bisoh

IKEAスヌッダの裏側。ベース部が小さめだけど、ゴム足付きで意外に安定している (c)Hosoda Bisoh

こんな風に雑紙をマスキングテープで止めて塗装用の回転台にした (c)Hosoda Bisoh

塗装するのはケースの上蓋とフロントパネルに加え、MD5501のフロントパネルとイジェクトボタン。要はオールブラックな外付けFDDに仕上げてしまおうと言うプラン。きっとカッコいい。

各パーツの内側は塗装不要なため、マスキングを施して、いざペイント。シルバーを先に吹き付けて、次にマットブラックを、と言う重ね塗りを何度か繰り返して塗装完了。ここまでで一晩費やす。ほのかに下地のシルバーが出ていて、悪くない感じ。

塗装ブースにケース上蓋を載せたところ (c)Hosoda Bisoh

まずシルバーを吹き付け (c)Hosoda Bisoh

シルバーの上にマットブラックを重ね塗り (c)Hosoda Bisoh

2つの塗料の重ね塗りを繰り返して仕上げていく (c)Hosoda Bisoh

塗装完了!いい感じ (c)Hosoda Bisoh

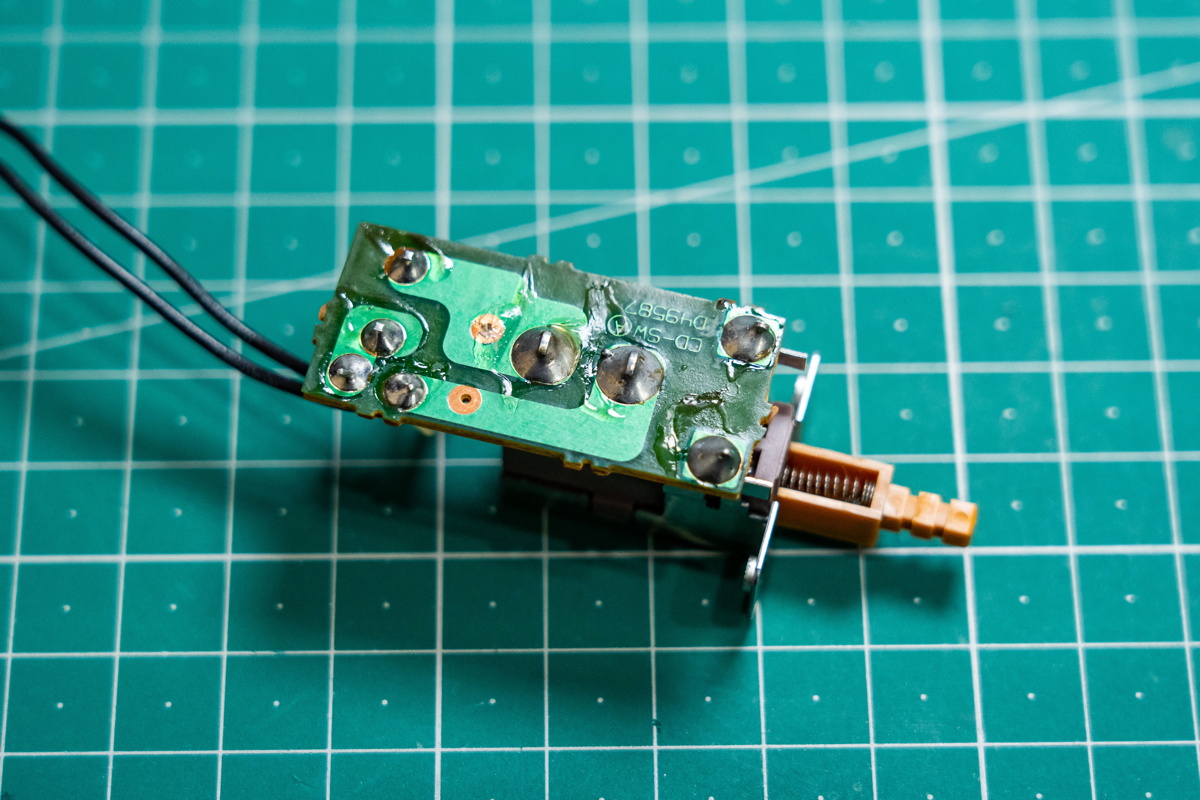

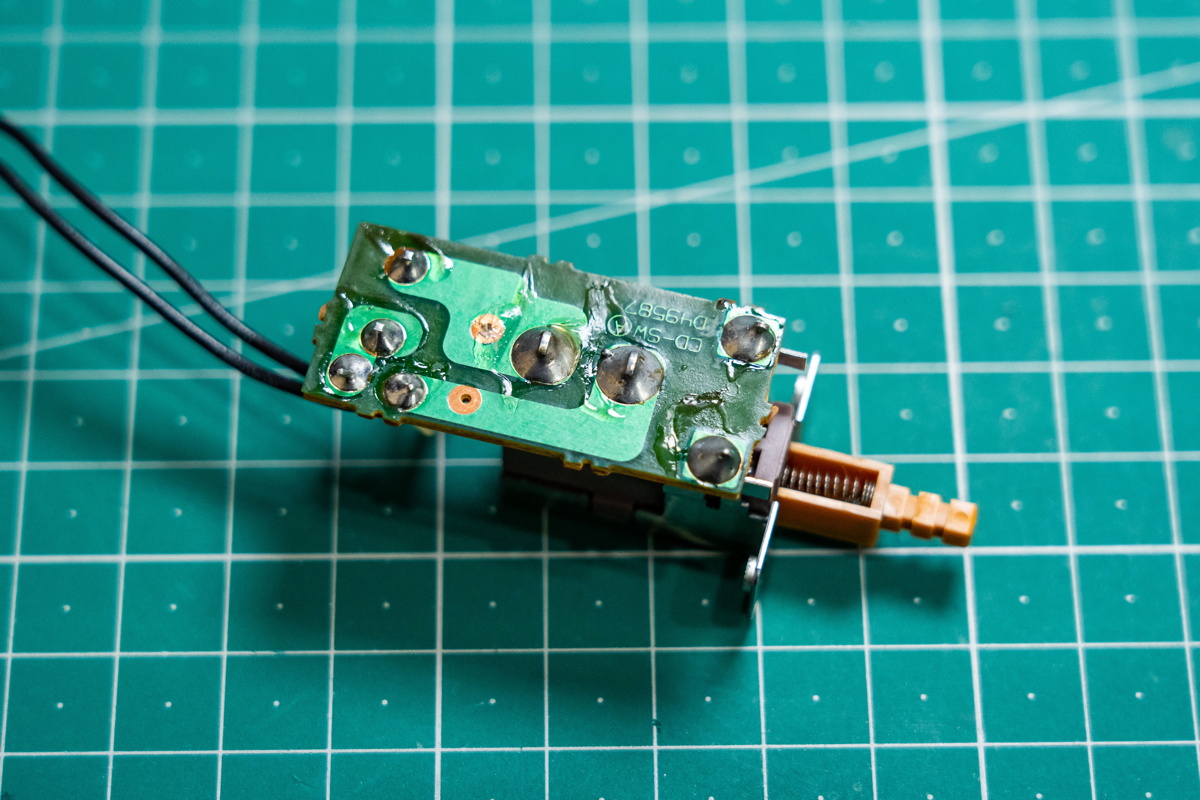

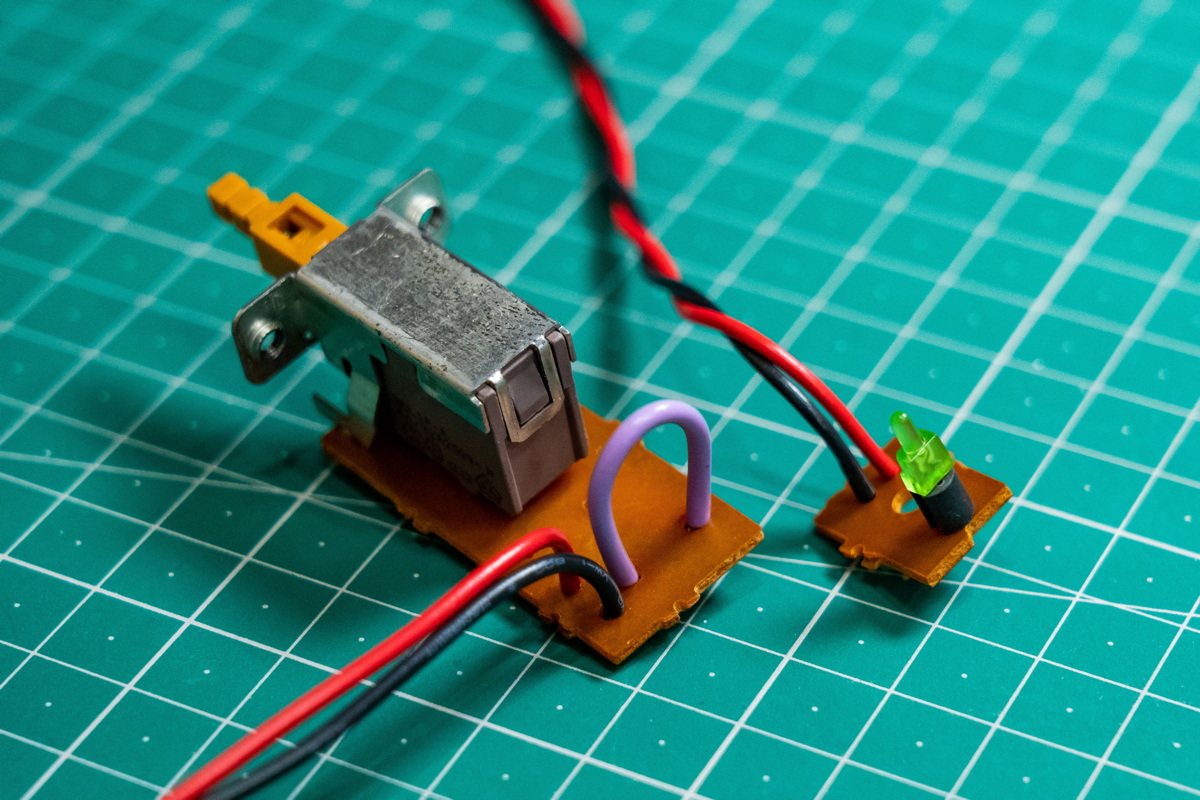

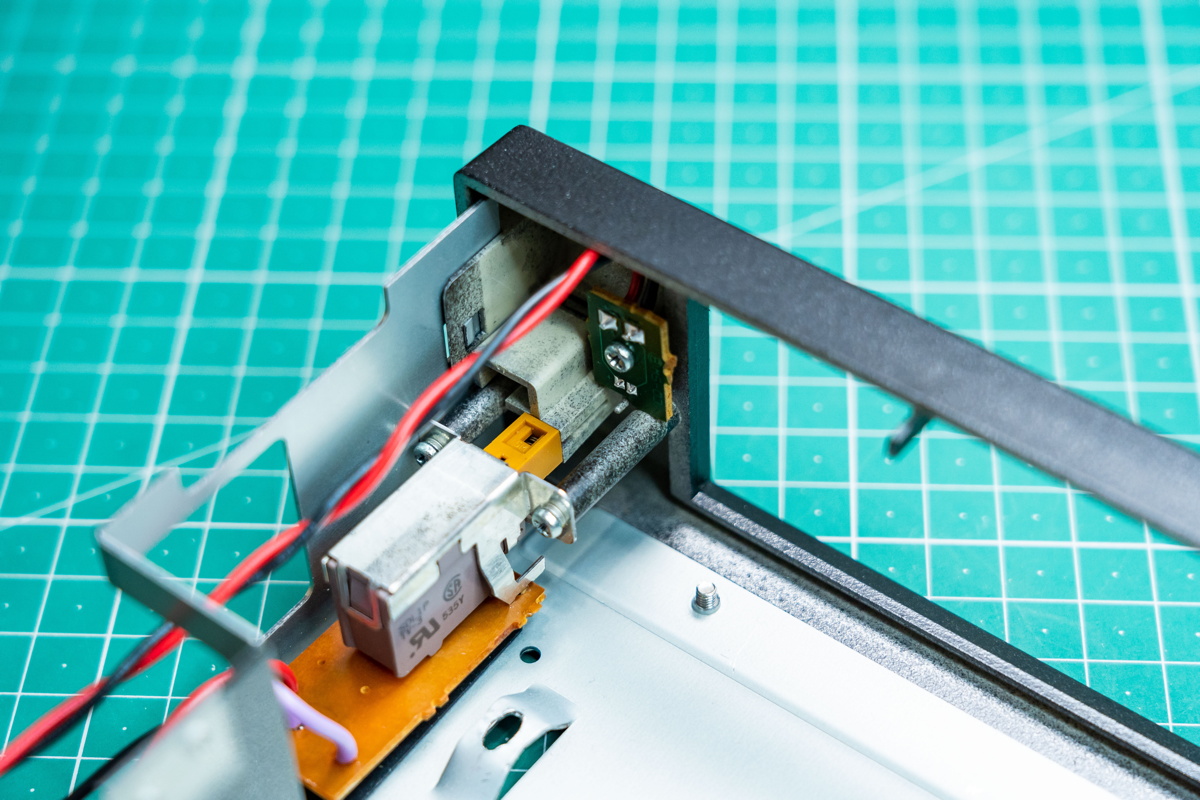

まずは半田こてと半田吸い取り器で各基板上のケーブルとコネクタを除去。続いてケーブルルーティングのシミュレーションをした後、その長さにカットした各ケーブルを半田付け。LEDにはAWG 22、スイッチにはAWG 20、スイッチ基板コネクタがあった所は元々交流が直接来ていたところでランドの穴径が大きく、より太めなAWG 18(紫色のやつ)を用いた。変更後は低出力な直流が流れるだけなので、本来的にはAWG 20でも十分。

CDG-TX4Aのスイッチの基板裏側。半田を吸い取ってケーブルとコネクタを除去する (c)Hosoda Bisoh

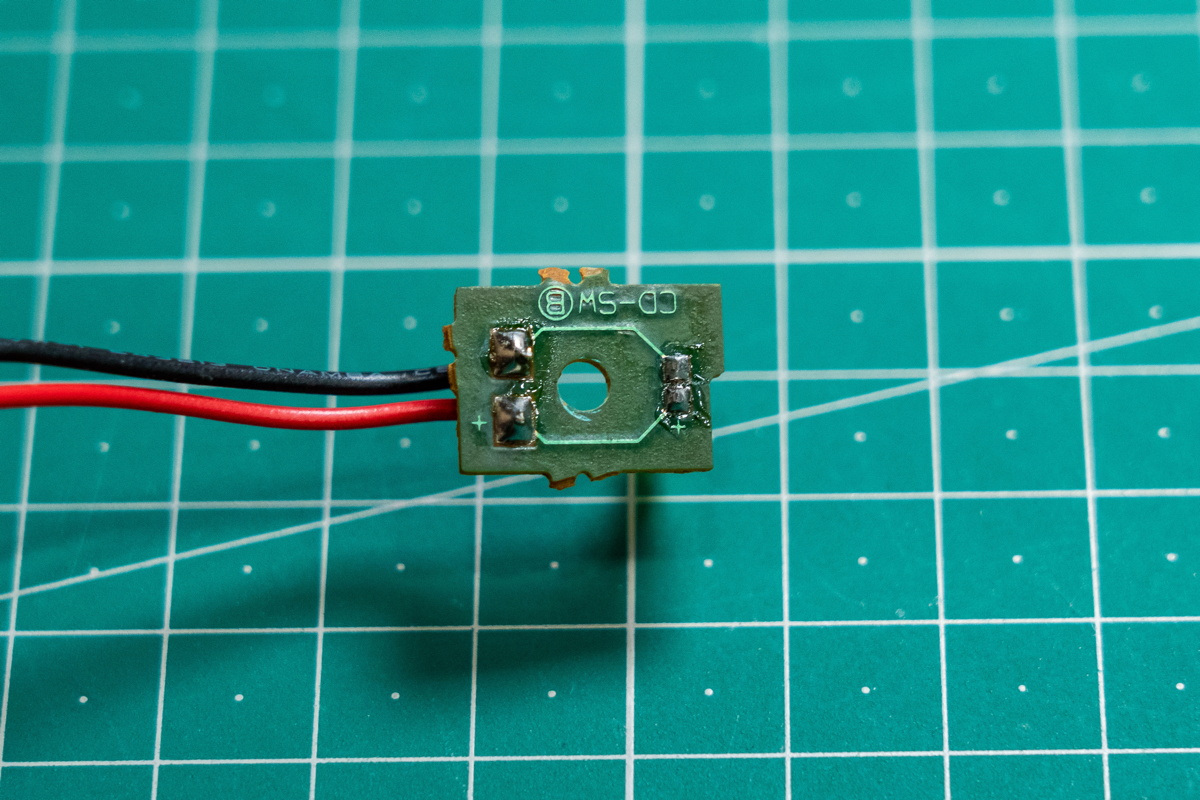

LEDもケーブルを除去 (c)Hosoda Bisoh

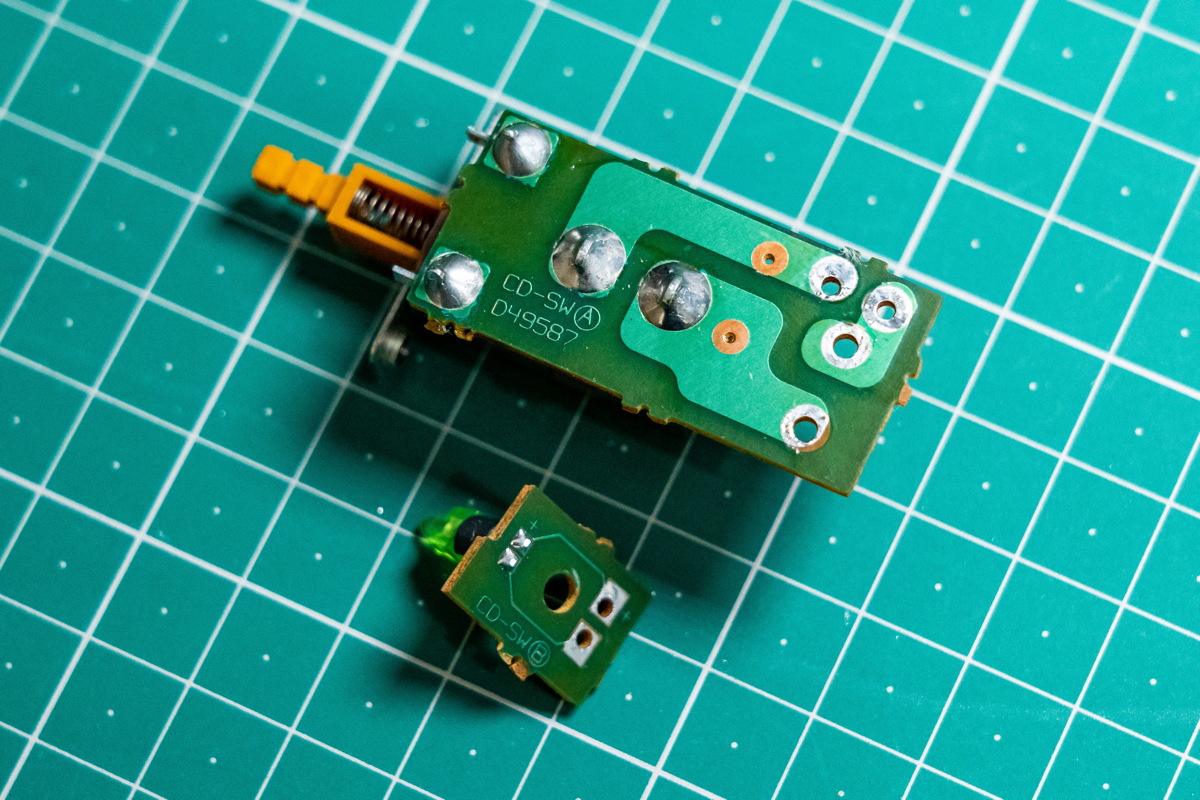

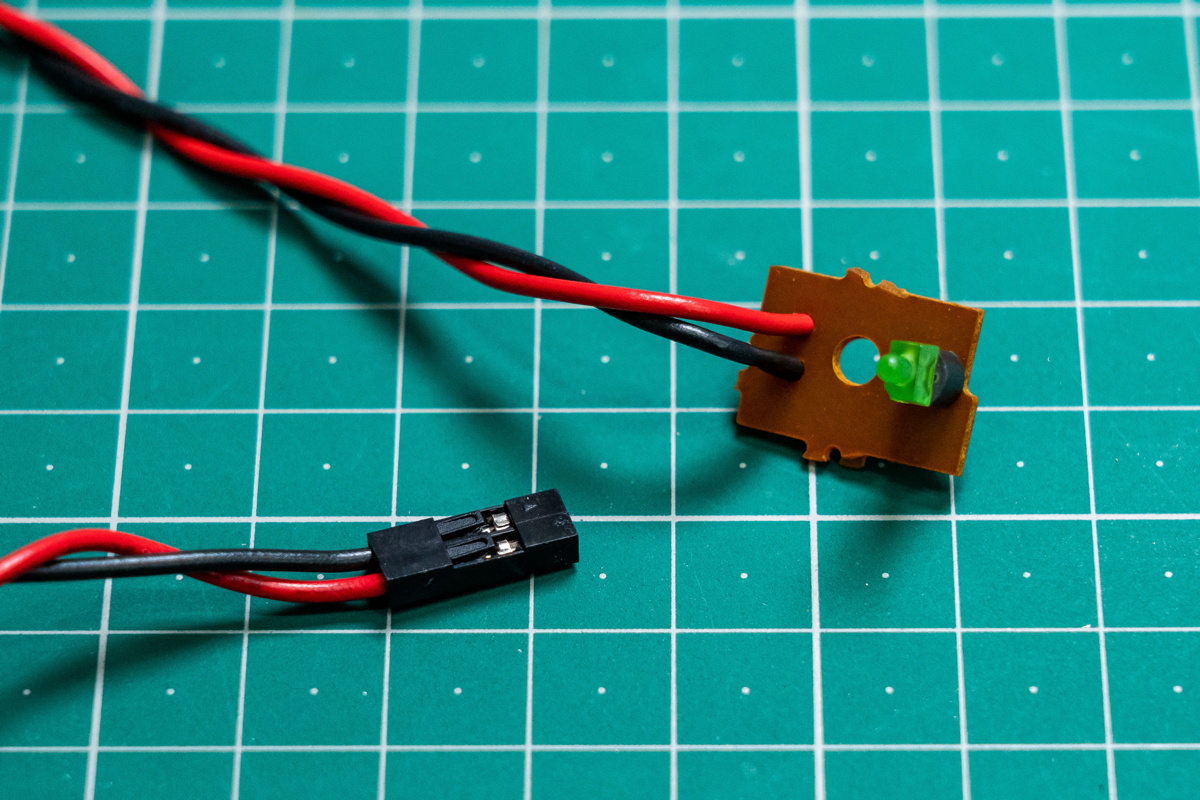

ケーブル&コネクタの除去が終わったスイッチとLED (c)Hosoda Bisoh

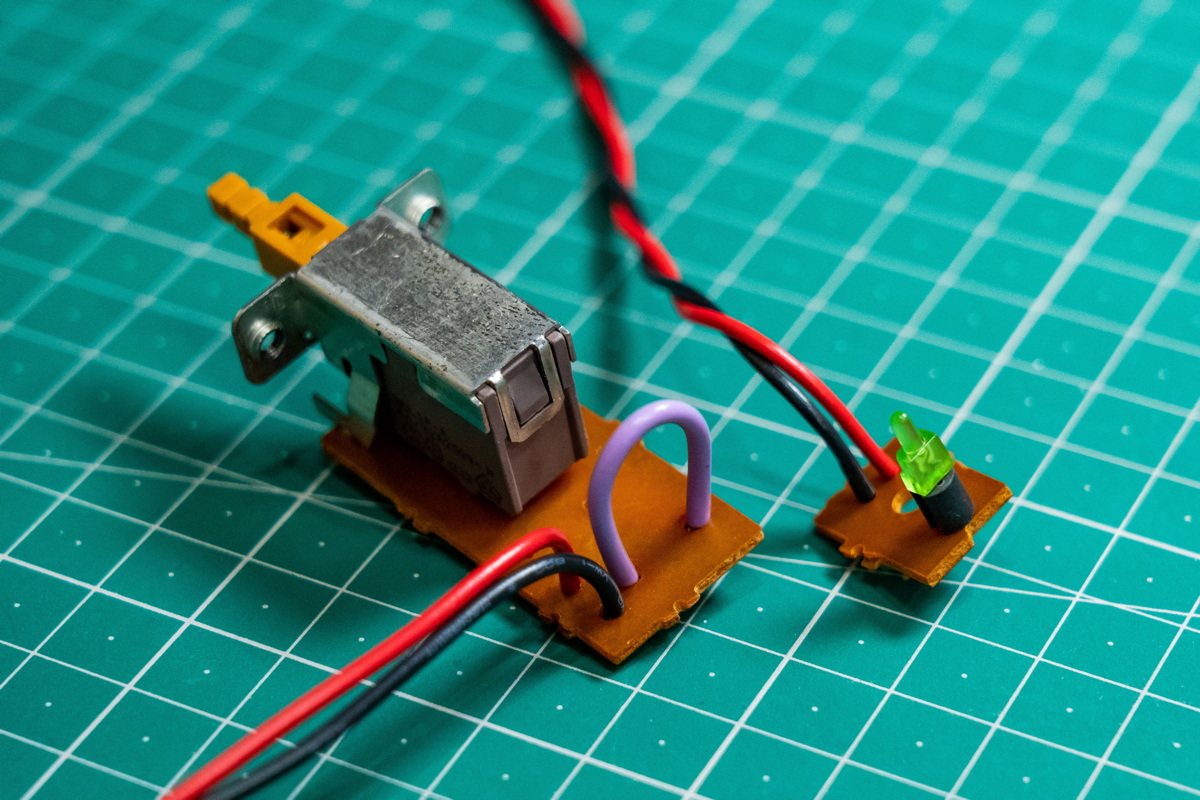

新しいケーブルを半田付けしたスイッチ&LED (c)Hosoda Bisoh

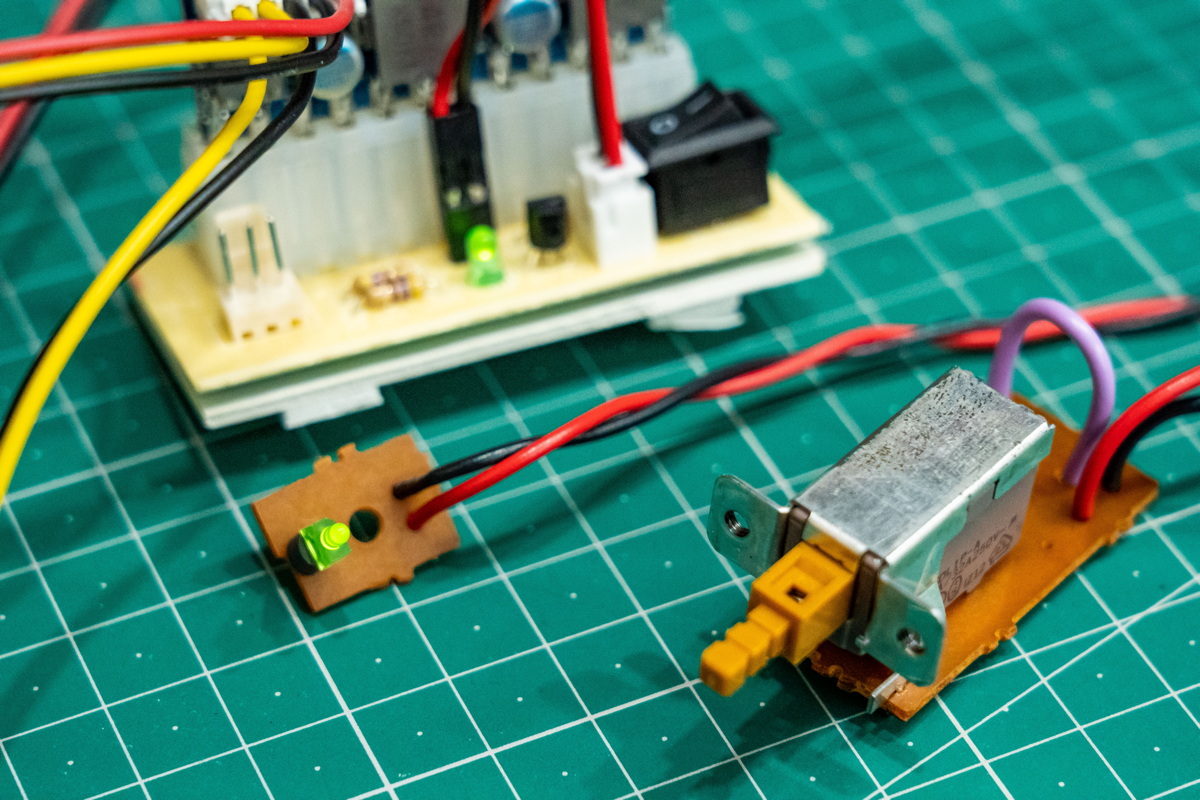

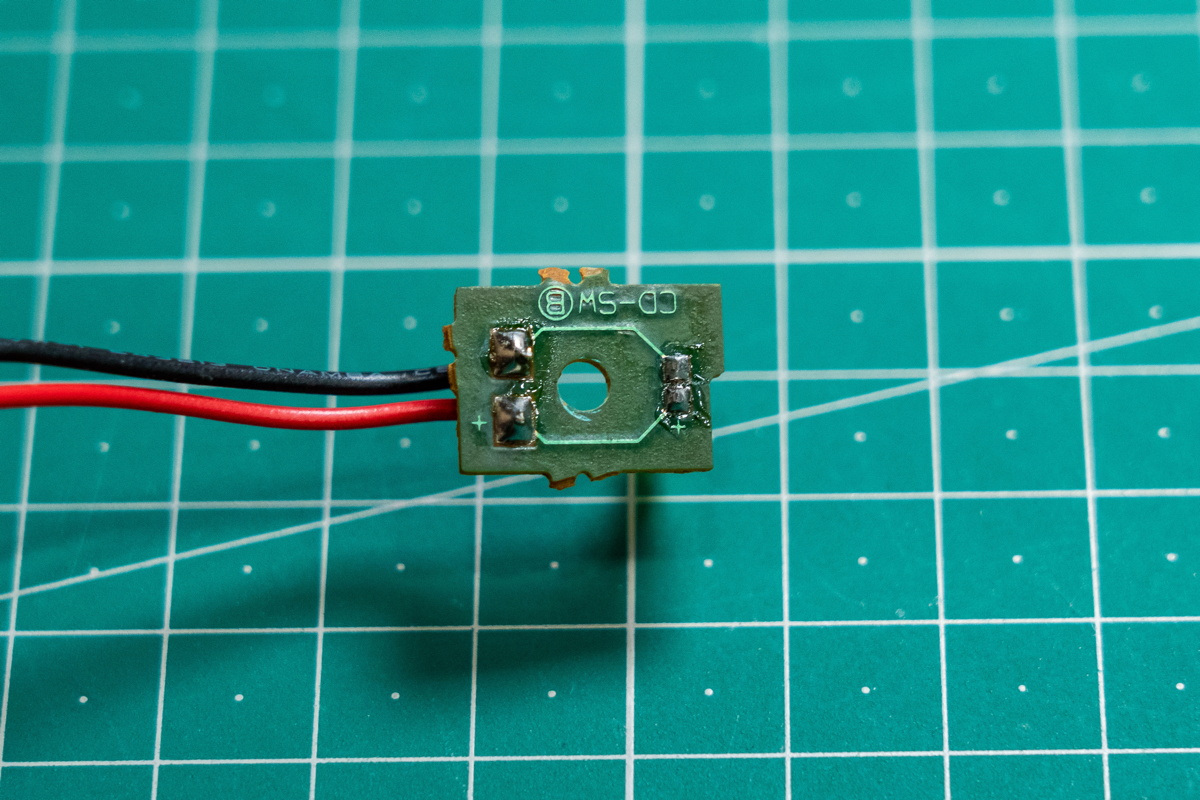

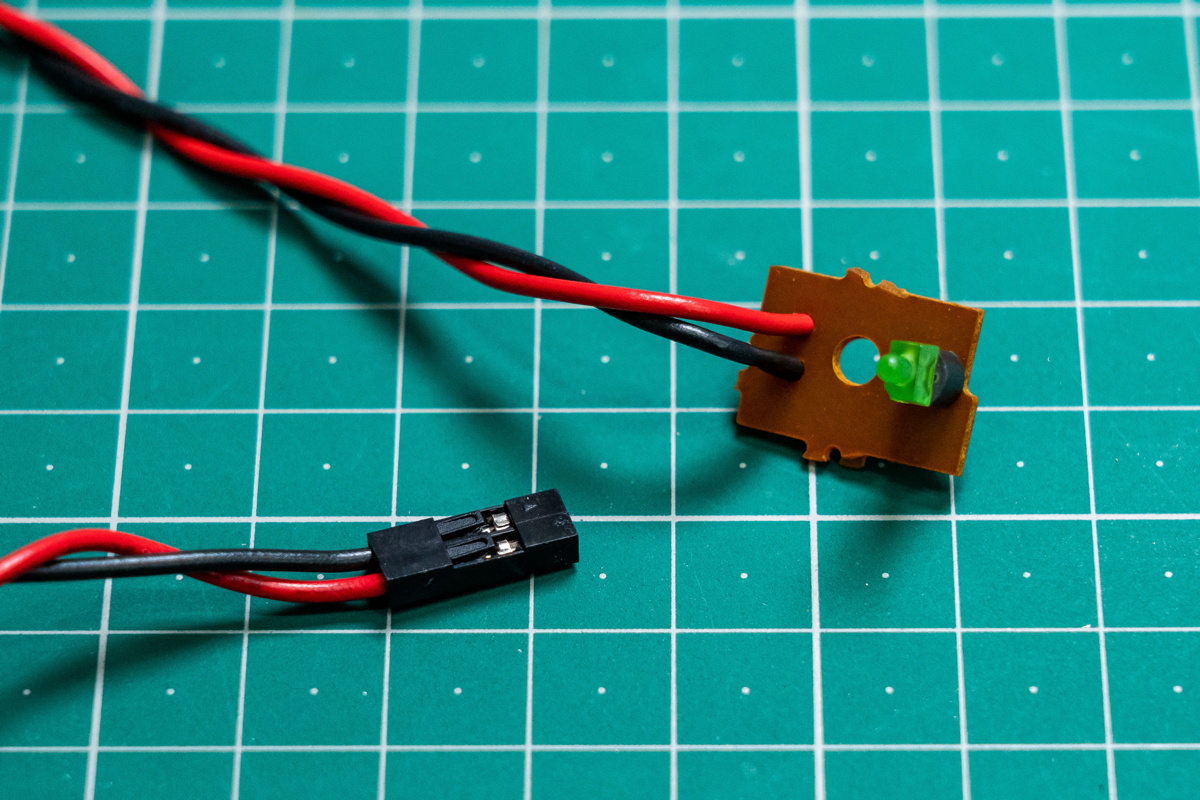

最後に各ケーブルへコネクタを装着する。スイッチはXHコネクタの2ピン、LEDはQIコネクタの2ピン。AWG各サイズ対応のワイヤーストリッパーと、QI&XHコネクタに対応する圧着工具を用いて仕上げた。これらをainex『ATX電源検証ボード』の各空きコネクタに繋げて電源部の完成。

QIコネクタを繋ぎ終えたLED (c)Hosoda Bisoh

スイッチには2ピンのXHコネクタを使用 (c)Hosoda Bisoh

ATX電源検証ボードにスイッチとLEDを繋いでテスト。無事動作が確認出来た (c)Hosoda Bisoh

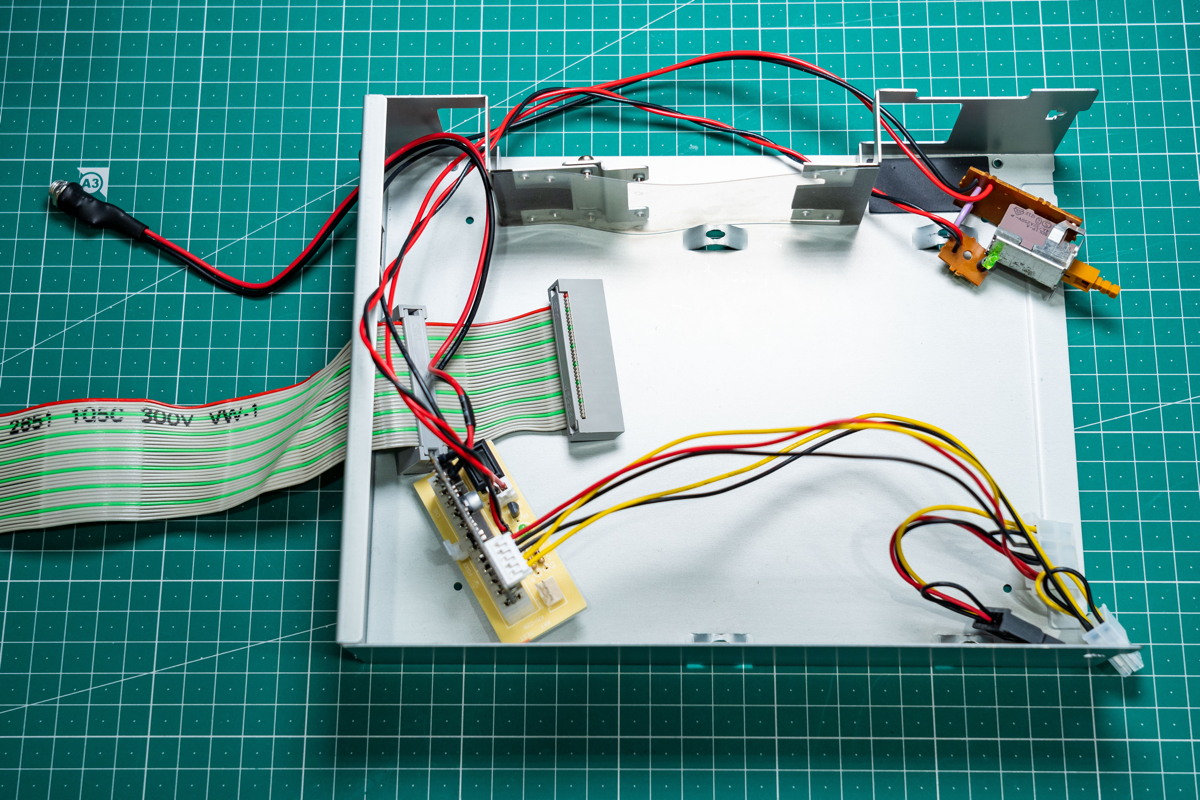

電源&ケーブル類をケース内へと配置する (c)Hosoda Bisoh

電源スイッチとLEDをフロントパネルに固定 (c)Hosoda Bisoh

ミニITX電源ユニットの『DC-ATX-160W』は、ケース背面の金属部に触れる恐れがあるためカプトンテープを貼って絶縁した (c)Hosoda Bisoh

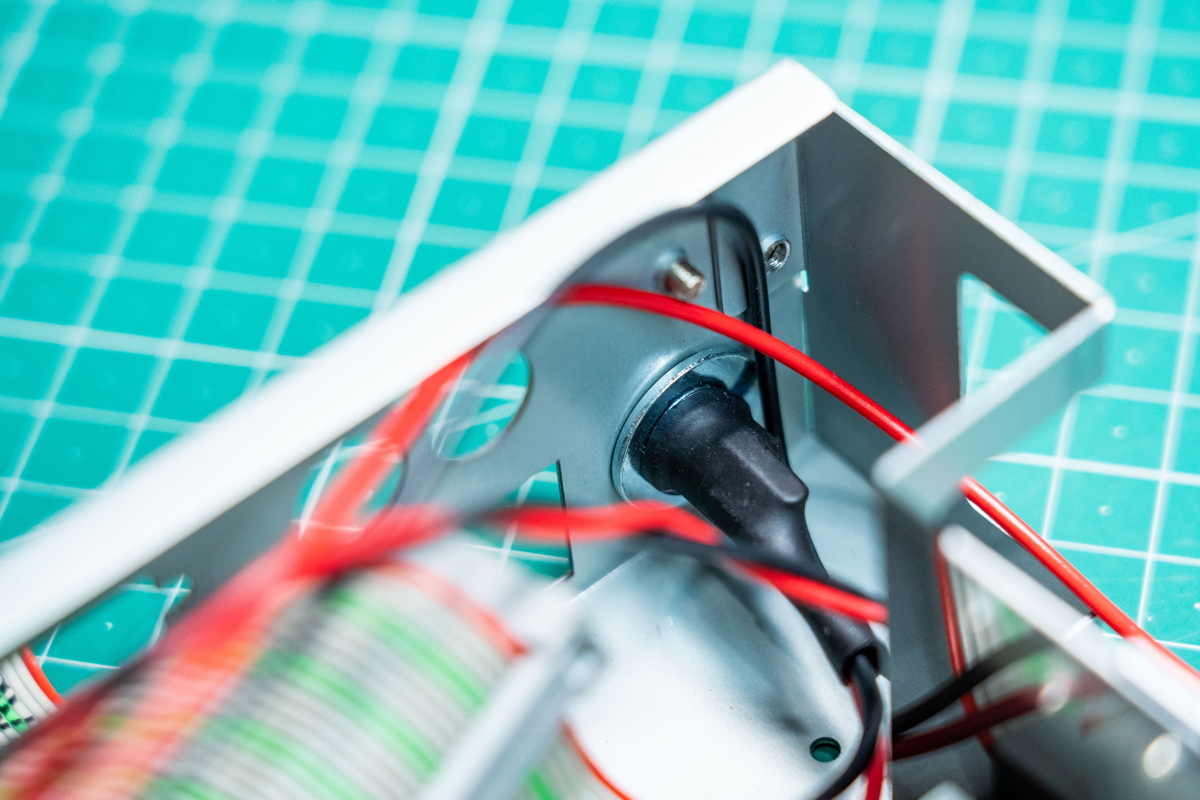

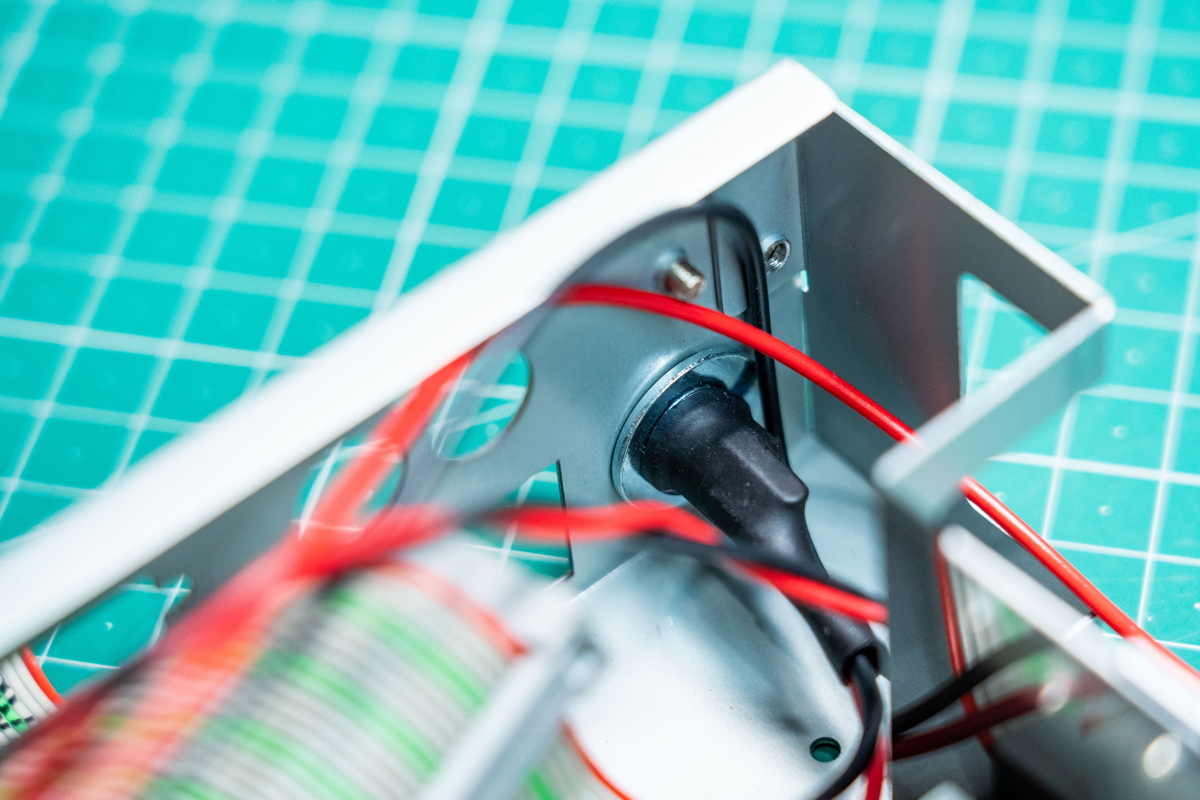

ACアダプター接続端子の固定はM8x18mmのワッシャーで行った (c)Hosoda Bisoh

ワッシャーとボルトで固定されたACアダプター接続端子 (c)Hosoda Bisoh

ケース内側にもワッシャーを入れ、ケースを挟み込む形でACアダプター接続端子を固定している (c)Hosoda Bisoh

内部レイアウトが完了したFDDケース (c)Hosoda Bisoh

そしてFDDをフロントパネル側から少し差し込んでから、FDDに電源コネクタとFDDコントロールケーブルのカードエッジコネクタを接続。裏へひっくり返してFDDをケースに固定。仕上げは、銀混じりのマットブラックに塗装された上蓋を後方から差し込み、固定。これにて完成!我ながら良い出来!

ゴム足の代わりは、ホームセンターで買ってきた丸形のスポンジクッション (c)Hosoda Bisoh

スポンジクッションを貼り終えた外付けFDDケース (c)Hosoda Bisoh

上蓋を被せて外付け5.25インチFDDが完成!! (c)Hosoda Bisoh

前から見たところ (c)Hosoda Bisoh

外付け5.25インチFDDの背面。FDDケーブルが斜めってケースと擦れやすいので、後でクッションを噛ませたい (c)Hosoda Bisoh

FDX68を繋げるとこんな感じに。ラズパイ用とFDD用のACアダプターを繋げれば動作する (c)Hosoda Bisoh

塗装も何度も重ね塗りしたため、結構丈夫になった。ちょっと擦ったくらいでは剥がれたりしない。見た目としては我が家のX68000 SUPERのチタンブラックよりは、EXPERT II以前のよりピュアなブラックに近い感じだけど、元のベージュよりは遥かに統一感あるかなと。

FDDがケースに守られ、電源もコンパクトになったことで、扱いも遥かに楽になった。これからFDX68との組み合わせでたくさん活躍してもらおう。

制作にあたり用意したケースやFDD、塗料などは以下の通り(リンクがあるものはAmazonの各商品ページが開きます)。

用意した機器類や電子工作に使った部品など

- IODATA製『CDG-TX4A』SCSI対応外付けCD-ROMドライブ(FDDケースとして使用)

- Yiteng『DC-ATX-160W』160W ACアダプター電源キット ミニITX電源ユニット

- ainex『ATX電源検証ボード』(電源スイッチとして使用)

- ACアダプター 12V/6A センタープラス

- Canon『MD5501』5.25インチFDD

- XHコネクタ 2ピン メス(スイッチ用)

- QIコネクタ 2ピン メス(LED用)

- AWG 18/20/22 ケーブル(スイッチ&LED配線用)

- スポンジクッション 丸形8個入(ケースのゴム足の代替)

- ワッシャー M8x18mm(ACアダプター接続端子のケース固定用)

塗料剥がし&塗装に使ったもの

- コーナンPROACT アクリルスプレー マットブラック、シルバー

- カンペハピオ 塗料はがし剤

- OLFA スクレーパーL型 35LB

- IKEA『SNUDDA(スヌッダ)』ターンテーブル

- 段ボール箱(塗装ブースとして使用)

- 雑紙(マスキング&養生用)

- マスキングテープ

- サンドペーパー 800番、1500番、2000番(塗装前処理用)

外付けCD-ROMドライブの『CDG-TX4A』は、ヤフオクで1200円だったかな。送料入れても2000円未満で入手。電源スイッチのデザインがX68000の前面電源スイッチの雰囲気に似ていて良いなと思い、選択した。

このケースを開けてみて困ったのは、内蔵電源モジュールからはペリフェラル4ピンの電源コネクタに5Vしか出ていなかった事。12Vもないと5.25インチFDDは動作しないので、この電源モジュールの流用は諦め、新しい物に入れ替えることにした。また、このケースの色がベージュ系、かつ日焼けによる黄ばみや汚れの沈着が目立っていたため、X68000 SUPERのチタンブラックに似合うよう、ブラックとシルバーのスプレーを使って塗装する事にした。

そこで購入したのが、Yiteng『DC-ATX-160W』なるミニITX電源ユニットと、ainex『ATX電源検証ボード』。前者は12VのACアダプターから電源を引いてミニITX規格のマザーボードに電源を供給する電源モジュール。後者は『DC-ATX-160W』の電源スイッチとして機能させるために購入。これらに12V/6AのACアダプターを組み合わせて、FDD用の電源を構築する。実際は6Aもいらないけど、家で他に使える物がなかったため今のところ流用。

Canon製FDD『MD5501』はX68000用内蔵FDDのそっくりさん。ただしオートイジェクト機構がない。今年の頭にたまたまヤフオクで新品未使用と言うのを見つけて確保。こちらは高くて10,000円くらいした。今回は出来るだけX68000に近い物にしたい、と拘った故にこれを選んだけれど、そうでなければ安めのPC-98用FDDで良いと思う。すでにATX電源とFDX68を用いてデータをダンプが出来る事まで確認済み。

ケースの塗料剥がし

さてさて、電源も含めて諸々準備が出来たところで、ケースの上蓋(金属部)の塗装剥がし。作業を始めてしばらくは結構苦労した。シボもある弾力のある塗料が厚く塗られており、小さな木べらではうまくいかず。それでも頑張って4分の3くらいを剥がし終わった後、ふとOLFA製の歯先の鋭いスクレーパーがある事を思い出して、工具箱から取り出した。歯先の鋭さでケースを傷つけないかと心配しつつも、これを使ってみたら作業効率が恐ろしいほどアップ!残りの4分の1はあっという間に剥がし終わってしまった。最初から気づいていれば……と後悔したものの、まあ途中からとは言えスピードアップ出来たし、次に活かせれば良いかなと(次あるのかな…)。

ケース塗装

ケースの塗料剥がしが終わり、続いてダンボールと雑紙で塗装ブースを作成。下に置く回転台はIKEAの「SNUDDA(スヌッダ)」。本来はキッチン用のターンテーブルなのだけど、大きすぎず小さすぎず、物撮り用などにも便利で重宝している。お値段は1,500円くらい。今回はこれに雑紙を被せて塗装用の回転台座として使った。コーナンPROACTのアクリルスプレーは、1缶税込み206円と言う破格値だった。他社製スプレーは600〜800円。「趣味でやるならこれで十分だろう」と言うことで購入してきた。

塗装前にはCDG-TX4Aのフロントパネルに貼られていた品番「TX4A」のステッカーを剥がし、メーカー名などの文字プリントは全てサンドペーパーの800番を使って削り落とした。その後1500番と2000番を順に使い、面を滑らかにしている。

塗装するのはケースの上蓋とフロントパネルに加え、MD5501のフロントパネルとイジェクトボタン。要はオールブラックな外付けFDDに仕上げてしまおうと言うプラン。きっとカッコいい。

各パーツの内側は塗装不要なため、マスキングを施して、いざペイント。シルバーを先に吹き付けて、次にマットブラックを、と言う重ね塗りを何度か繰り返して塗装完了。ここまでで一晩費やす。ほのかに下地のシルバーが出ていて、悪くない感じ。

電源部の制作

と言っても大掛かりな事はなく、非常に簡単な電子工作。元々CDG-TX4AについていたスイッチとLEDを流用して、新しい電源モジュールで使えるようにした。まずは半田こてと半田吸い取り器で各基板上のケーブルとコネクタを除去。続いてケーブルルーティングのシミュレーションをした後、その長さにカットした各ケーブルを半田付け。LEDにはAWG 22、スイッチにはAWG 20、スイッチ基板コネクタがあった所は元々交流が直接来ていたところでランドの穴径が大きく、より太めなAWG 18(紫色のやつ)を用いた。変更後は低出力な直流が流れるだけなので、本来的にはAWG 20でも十分。

最後に各ケーブルへコネクタを装着する。スイッチはXHコネクタの2ピン、LEDはQIコネクタの2ピン。AWG各サイズ対応のワイヤーストリッパーと、QI&XHコネクタに対応する圧着工具を用いて仕上げた。これらをainex『ATX電源検証ボード』の各空きコネクタに繋げて電源部の完成。

ケースの組み立て

あとは特筆する事もなく、順序よく組み立てていくのみ。フロントパネルをケース下部に固定後、そこにスイッチ&LEDをネジ止め。次にミニITX電源ユニットのACアダプターの接続端子をケース後部に固定。この端子はそのままだと穴径が大きくて外へ抜けてしまったので、内径8mm/外径18mm(M8x18mm)のワッシャーで筐体を挟み込んで固定した。

そしてFDDをフロントパネル側から少し差し込んでから、FDDに電源コネクタとFDDコントロールケーブルのカードエッジコネクタを接続。裏へひっくり返してFDDをケースに固定。仕上げは、銀混じりのマットブラックに塗装された上蓋を後方から差し込み、固定。これにて完成!我ながら良い出来!

塗装も何度も重ね塗りしたため、結構丈夫になった。ちょっと擦ったくらいでは剥がれたりしない。見た目としては我が家のX68000 SUPERのチタンブラックよりは、EXPERT II以前のよりピュアなブラックに近い感じだけど、元のベージュよりは遥かに統一感あるかなと。

FDDがケースに守られ、電源もコンパクトになったことで、扱いも遥かに楽になった。これからFDX68との組み合わせでたくさん活躍してもらおう。

Amazon